|

|

| Detailinformationen |

|

|

Programmoberfläche .............. |

|

|

|

Bodenparameter ..................... |

|

|

|

Berechnung |

|

|

Verwaltung Einwirkungen ....... |

|

|

|

|

| Handbuch ................................ |

|

|

|

|

|

|

Böschungsbruch .................... |

|

|

|

Kellerwand ............................. |

|

|

|

Spundwand/Trägerbohlwand ... |

|

|

|

Fundamente ........................... |

|

|

|

Winkelstützwand .................... |

|

|

|

Programmübersicht ............... |

|

|

|

| Kontakt .................................... |

|

|

|

|

|

|

| Infos

auf dieser Seite |

...

als pdf |

|

|

|

|

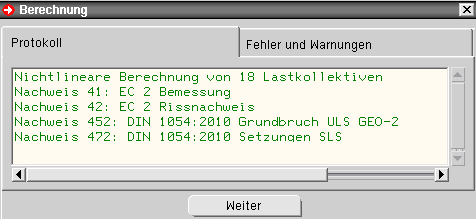

Berechnung durchführen ...... |

|

|

negative Mantelreibung ........ |

|

|

Kontrolle der Bettung ............ |

|

|

|

|

innere Tragfähigkeit ............. |

|

|

äußere

Tragfähigkeit ............ |

|

|

Torsion ................................ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| durch einen Klick auf den Berechnungsbutton wird die Berechnung

gestartet. |

|

|

|

|

|

Für alle zu führenden Nachweise werden die Lastkollektive

mit den Bemessungswerten für die jeweiligen

Nachweise automatisch

vom Programm erzeugt. |

| Für den Fall, dass eine negative Mantelreibung auftritt, wird diese ermittelt und als ständige Last in allen Lastkollektiven

berücksichtigt. |

|

|

|

|

|

Für jedes Lastkollektiv wird, wenn vom Anwender

nicht explizit ausgeschaltet (s. Registerblatt Erdwiderstand im Eigenschaftsblatt für Bodenparameter),

eine Kontrolle des Bettungsansatzes durchgeführt und dieser ggf. in

einem iterativen Prozess angepasst. |

| Diese Vorgehensweise macht es erforderlich, dass alle

Nachweise mit Lastkollektiven und nicht mit Extremierungen geführt

werden. |

|

|

|

|

|

Mit dem Start der Berechnung öffnet sich ein Fenster,

das den Ablauf protokolliert und nach der Berechnung

über den Button weiter beendet

werden kann. |

| Bei erfolgreicher Berechnung können die Ergebnisse

im Ergebnisfenster kontrolliert

werden. |

|

|

|

Soweit erforderlich bzw. vom Anwender gewünscht,

erfolgen die Berechnungen und Ausgaben im

Berechnungsprotokoll in

folgender Reihenfolge |

|

|

|

|

| Gebrauchstauglichkeitsnachweise der inneren Standsicherheit |

|

|

|

|

| Gebrauchstauglichkeitsnachweise der äußeren Standsicherheit |

|

|

|

|

|

|

|

In

pcae-Programmen wird nicht unterschieden

zwischen Nachweisen, die auf einem festen Querschnittszustand

beruhen und als Ergebnis ein hält oder hält

nicht haben, und Bemessungen, die nach erfolgreicher

Durchführung

eine Bewehrungserhöhung zur Folge haben. |

| Der Oberbegriff Nachweis bezeichnet

in

pcae-Programmen eine Querschnitts- oder Systemuntersuchung im

Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) oder Gebrauchstauglichkeit

(GZG), unabhängig von der Art des Ergebnisses. |

|

|

|

|

|

| Zur Ausgabe gehört eine maßstäbliche

Darstellung des Pfahls und der Bodenschichten. |

| Das Protokoll der Belastung und die Berechnungsergebnisse

der einzelnen Bemessungen und Nachweise werden kontinuierlich durchnummeriert. |

Der abschließende Punkt der Ausgabe ist die Zusammenfassung.

Sollten einer oder mehrere Bemessung- oder Nachweisteile der Berechnung

nicht erfolgreich gewesen sein, ist hier auf einen Blick zusammengestellt,

woran

diese gescheitert sind. |

Konnten alle Nachweise erfolgreich geführt werden,

sind die maßgebenden Ergebnisse aller geführten Nachweise

hier nochmals in einem Kasten aufgeführt. |

|

|

|

|

|

|

| Negative Mantelreibung entsteht, wenn sich der Boden

um den Pfahl stärker setzt als der Pfahl selbst. |

Dies ist z.B. der Fall, wenn der Pfahl in eine "weiche",

bindige Schicht einbindet und diese eine neue

Belastung erfährt,

für die die Schicht noch nicht konsolidiert ist. |

Diese neue Belastung kann entweder in Form einer zusätzlichen

Auflast (Aufschüttung) oder durch Absenkung

des Grundwasserstandes

hervorgerufen werden. |

| Liegt über der sich setzenden bindigen Schicht

eine nichtbindige Schicht, wird auch von dieser eine negative Mantelreibung

ausgeübt. |

Nach EA-Pfähle:2012, Abs. 4.4.2, darf der

charakteristische Wert der negativen Mantelreibung τn,k wie

folgt angesetzt werden |

|

|

|

Die daraus resultierende charakteristische Beanspruchung

kann aber für nichtbindige Schichten nicht größer

werden als das Gewicht der Schicht. |

| Ebenso kann die negative Mantelreibung τn,k nicht größer werden als eine mögliche positive Mantelreibung

qs,k. |

Die Einflusstiefe der negativen Mantelreibung reicht

bis zum so genannten "neutralen Punkt", an dem die

Setzungen

des Pfahls und des Bodens gleich sind. |

|

|

|

|

Vom Programm wird die vom Anwender vorgegebene zulässige Pfahlkopfsetzung als maximale Setzung

des Pfahls angenommen. |

Entspr. DIN 4019 wird berechnet in welcher

Tiefe der Boden infolge der Auflast genau diese Setzung erfährt;

diese Tiefe wird dann als c angenommen. |

| Sollte der neutrale Punkt rechnerisch innerhalb der

nichtbindigen Schicht unterhalb der sich setzenden bindigen Schicht

liegen, wird er an der Oberkante der nichtbindigen Schicht angenommen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Nach DIN 1054:2010 (Abs. A 9.7.1.4) darf die charakteristische horizontale Bettungsspannung des

Pfahls

σh,k den charakteristischen Wert des größtmöglichen horizontalen

Erdwiderstandes eph,k in keinem

Punkt überschreiten. |

|

|

|

| Falls bei der Berechnung eines Lastkollektivs diese

Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Bettungsansatz in einem

iterativen Prozess reduziert und das Lastkollektiv erneut berechnet. |

Da der Erdwiderstand über die Tiefe i.d.R. steigt,

wird eine Reduzierung i.d.R. in den oberen Bereichen

notwendig sein. |

Sollte keine ständige Auflast vorhanden sein, ist

der Erdwiderstand an der Oberkante des Bodens immer Null,

d.h. auch

der Bettungsansatz ist dort auf Null zu reduzieren. |

|

|

|

|

|

Zusätzlich darf nach DIN 1054:2010 (Abs. 9.7.4) der resultierende Bemessungswert

der Bettungsreaktion

Bh,d

den resultierenden Bemessungswert

des Erdwiderstandes Eph,d nicht überschreiten. |

| Dabei darf auch eine räumliche Wirkung des Erdwiderstandes

berücksichtigt werden. |

| Die resultierende Bettungsreaktion ergibt sich aus der

Integration der Bettungsspannung σh,k über die

gesamte Einbindetiefe des Pfahls. |

|

|

|

| Diese zweite Forderung ist nur für Nachweise

im Grenzzustand der Tragfähigkeit relevant. |

Bei Berechnung im Grenzzustand der Gebrauchsstauglichkeit

ist bei Einhaltung des punktuellen Kriteriums

auch automatisch die

resultierende Bettungsreaktion nicht größer als der resultierende

Erdwiderstand. |

Vom Programm werden für alle Lastkollektive von

Nachweisen im Grenzzustand der Tragfähigkeit die

Resultierenden

von Erdwiderstand und Bettungsreaktion ermittelt und protokolliert. |

| Bei Nichteinhalten wird eine entsprechende Warnung in

der Zusammenfassung ausgewiesen. |

|

|

|

|

|

|

Das Programm 4H-EPFL verfügt über

folgende vordefinierte Nachweistypen (Basisnachweise), wobei je nach

gewählter Norm in den allgemeinen Einstellungen (Registerblatt Bemessung) entweder nur die Nachweise

nach EC 2 oder DIN 1045-1 geführt werden können. |

| Welche Nachweise geführt werden sollen, kann vom

Anwender unter den Nachweisoptionen (Registerblatt Stahlbetonnachweise) bestimmt werden. |

|

|

|

|

|

|

|

| EC 2 Knicksicherheit Z2 (GZT) |

|

|

|

|

| DIN 1045-1 Knicksicherheit Z2 (GZT) |

|

|

|

|

| Literatur:

pcae-Stahlbetontheorie |

|

|

|

|

|

|

|

|

Der Tragsicherheitsnachweis der offenen, dünnwandigen Querschnitte kann nach

dem Nachweisverfahren

Elastisch-Elastisch (E-E) (DIN EN 1993-1-1, Abs. 6.2.1(5))

oder nach dem Nachweisverfahren Elastisch-

Plastisch (E-P) geführt werden (DIN EN

1993-1-1, Abs. 6.2.1(6)). |

|

| Beim Nachweisverfahren Elastisch-Elastisch (E-E) werden die Schnittgrößen

(Beanspruchungen) auf Grundlage der Elastizitätstheorie bestimmt. |

| Der

Spannungsnachweis erfolgt mit dem Fließkriterium aus DIN EN 1993-1-1, Abs.

6.2.1(5), Formel 6.1. |

|

Beim Nachweisverfahren Elastisch-Plastisch (E-P) werden die Schnittgrößen

(Beanspruchungen) auf Grundlage

der Elastizitätstheorie bestimmt. Anschließend

wird mit Hilfe des Teilschnittgrößenverfahrens (TSV) mit

Umlagerung entspr. |

| Kindmann, R., Frickel, J.: Elastische und plastische

Querschnittstragfähigkeit, Grundlagen, Methoden, Berechnungsverfahren,

Beispiele;

Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2002 |

|

| überprüft, ob die Schnittgrößen vom Querschnitt unter Ausnutzung der

plastischen Reserven aufgenommen werden können (plastische

Querschnittstragfähigkeit). |

| Es können Dreiblechquerschnitte (I-, C-, U-, Z-, L-,

T-Querschnitte) und Rohre als Profile oder typisierte Querschnitte unter

zweiachsiger Beanspruchung einschl. St. Venant'scher Torsion und

Wölbkrafttorsion nachgewiesen werden. |

| Dieses Berechnungsverfahren ist

allgemeingültiger als die in DIN EN 1993 angegebenen Interaktionen für spezielle

Schnittgrößenkombinationen. |

| Eine Begrenzung der Grenzbiegemomente wie in DIN

18800, El. 755, ist in DIN EN 1993 nicht erforderlich. |

|

| Die Grenzwerte grenz (c/t) werden je nach Nachweisverfahren aus DIN EN

1993-1-1, Abs. 5.5.2, Tab. 5.2, ermittelt. |

| Dies entspricht der Überprüfung

der erforderlichen Klassifizierung des Querschnitts. |

| Lässt die Klassifizierung

keinen plastischen Nachweis zu, wird der elastische Nachweis geführt. |

|

|

|

|

Der Tragsicherheitsnachweis der offenen, dünnwandigen Querschnitte kann nach

dem Nachweisverfahren

Elastisch-Elastisch (E-E) (DIN 18800, El. 747) oder nach dem

Nachweisverfahren Elastisch-Plastisch (E-P)

geführt werden (DIN 18800, El. 757). |

|

| Beim Nachweisverfahren Elastisch-Elastisch (E-E) werden die Schnittgrößen

(Beanspruchungen) auf Grundlage der Elastizitätstheorie bestimmt. |

| Neben den

Nachweisen nach Gl. 31-33 kann bei der Berechnung der

Querschnittsausnutzung eine örtliche Plastifizierung erlaubt werden (DIN 18800,

El. 747, El. 749, El. 750). |

|

Beim Nachweisverfahren Elastisch-Plastisch (E-P) werden die Schnittgrößen

(Beanspruchungen) auf Grundlage

der Elastizitätstheorie bestimmt. Anschließend

wird mit Hilfe des Teilschnittgrößenverfahrens (TSV) mit

Umlagerung

entspr. |

| Kindmann, R., Frickel, J.: Elastische und plastische

Querschnittstragfähigkeit, Grundlagen, Methoden, Berechnungsverfahren,

Beispiele;

Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2002 |

|

| überprüft, ob die Schnittgrößen vom Querschnitt unter Ausnutzung der

plastischen Reserven aufgenommen werden können (plastische

Querschnittstragfähigkeit). |

| Es können Dreiblechquerschnitte (I-, C-, U-, Z-, L-,

T-Querschnitte) und Rohre als Profile oder typisierte Querschnitte unter

zweiachsiger Beanspruchung einschl. St. Venant'scher Torsion und

Wölbkrafttorsion nachgewiesen werden. |

| Die Begrenzung der Grenzbiegemomente (DIN

18800, El. 755) kann ausgeschaltet werden. |

|

| Die Grenzwerte grenz (c/t) werden beim Nachweisverfahren Elastisch-Elastisch n. DIN 18800, Tab. 12-14, errechnet. |

Werden die plastischen Reserven des

Querschnitts genutzt, erfolgt die Ermittlung der Grenzwerte grenz (c/t)

n. DIN 18800, Tab. 15. |

|

|

|

|

|

| Bei den Nachweisen der inneren Standsicherheit (Stahlbetonbemessung bzw. Stahltragfähigkeit) werden alle Nachweise

(mit Ausnahme der Knicksicherheit) am Querschnitt geführt. |

| Im Gegensatz dazu wird die äußere Standsicherheit als

Nachweis am gesamten Bauteil geführt. |

| Alle Nachweise werden nach Theorie I. Ordnung berechnet. |

Der Nachweis der axialen Tragfähigkeit ist dabei

der einzige Nachweis der äußeren Standsicherheit, der im Grenzzustand der Tragfähigkeit bzw.

nach DIN 1054:2010 im Grenzzustand GEO-2 (Grenzzustand für

das

Versagen von Bauteilen) geführt wird. |

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (SLS) wird entweder

direkt oder indirekt über das Einhalten von

zulässigen Kopfverformungen

erbracht (Eingabe der zulässigen Verformungen s. Nachweisoptionen,

Reg. 3). |

|

|

|

|

Für den Pfahl wird eine Widerstands-Setzungs-Linie

bzw. bei Zugbelastung eine Widerstands-Hebungs-Linie

ermittelt. |

Bei

Berechnung mit Erfahrungswerten nach EA-Pfähle:2012 geschieht dies

entspr. Abs. 5.4.6.2 mit den

Tab. 5.12 bis 5.16. In

Abhängigkeit der Bodenkennwerte werden so Pfahlspitzenwiderstand

und

Pfahlmantelreibung ermittelt. |

Für nichtbindige Böden wird hierzu

der mittlere Spitzenwiderstand qc aus einer Drucksondierung

benötigt; für

bindige Böden die undränierte Scherfestigkeit

cu,k und bei felsigen Böden die einaxiale Druckfestigkeit

qu,k. |

| Die Werte für den Pfahlspitzenwiderstand

bei bindigen und nichtbindigen Böden werden für bezogene

Pfahlkopfsetzungen s/D angegeben (mit D für Pfahlschaftdurchmesser

bzw. Pfahlfußdurchmesser). |

|

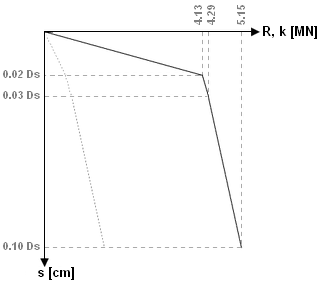

| Beispiel für eine Widerstands-Setzungs-Linie |

|

| Die Grenzsetzung beträgt sg =

0.1·D. |

Der zugehörige Widerstandswert stellt den

charak-teristischen Grenzwert der Tragfähigkeit dar

(hier 5.15 MN). |

|

|

|

|

| Anhand der Widerstands-Setzungs-(Hebungs-)Linie

wird zudem die zulässige Setzung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ermittelt. |

Bei Zugbelastung wird der Anteil des

Pfahlspitzenwiderstandes vernachlässigt; man erhält

eine Widerstands-

Hebungs-Linie. |

|

|

| Eine Erweiterung des Pfahlfußes hat

eine Erhöhung des Pfahlspitzenwiderstandes zur Folge;

jedoch reduziert sich die Mantelreibung im unmittelbaren

Bereich über der Erweiterung. |

|

|

|

|

|

|

Für

die Berechung n. DIN 1054:2010 wird die Ermittlung des axialen

Pfahlwiderstandes für Rammpfähle entspr.

EA-Pfähle:2012, Abs. 5.4.4, durchgeführt. |

| Die

zugehörigen Erfahrungswerte sind in Tab. 5.1 bis 5.4

aufgeführt. |

| Bei Verwendung von Stahlprofilen sind diese mit

den Modellfaktoren aus Tab. 5.5 abzumindern. |

| Im Fall von

Simplexpfählen wird die Berechung nach Abs. 5.4.5 und den

Tab. 5.6 bis 5.8 geführt. |

Ebenso

wie bei Bohrpfählen werden Erfahrungswerte in Abhängigkeit vom Spitzenwiderstand qc für nichtbindige

und der undränierten Scherfestigkeit

cu,k für bindige Böden angegeben. |

| Für felsige

Böden in denen Rammpfähle i.d.R. auch nicht anwendbar sind,

liegen keine Erfahrungswerte vor. |

| Erst

mit Einführung der EA-Pfähle:2012 ist es möglich, die

axiale Tragfähigkeit von Rammpfähle auf die gleiche Weise wie

bei Bohrpfählen zu ermitteln. |

|

|

| Mit

den älteren Tabellen aus der ersten Auflage der EA-Pfähle und

der DIN 1054:2005 war eine setzungsabhängige Aussage

über die Tragfähigkeit noch nicht möglich. |

Eine

Widerstands-Setzungslinie konnte daher nicht ermittelt werden und damit

war auch kein

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit möglich. |

| Ebenso konnte kein

Nachweis der axialen Tragfähigkeit in gemischten Böden

geführt werden. |

|

|

|

|

|

|

|

| Bei Mikropfählen ist

der Durchmesser immer kleiner als 30 cm. |

| Der Spitzenwiderstand wird

daher im Nachweis nicht berücksichtigt. |

| Die Erfahrungswerte

für die Mantelreibung werden n. EA-Pfähle:2012 aus den

Tab. 5.29 und 5.30 ermittelt. |

|

|

|

|

|

Für Bohrpfähle besteht die Möglichkeit eine

Torsionsbelastung sowohl bei der inneren Standsicherheit bzw.

Stahlbetonbemessung als auch bei der

äußeren Standsicherheit (Nachweis des Torsionsabtrags in den

Boden)

zu berücksichtigen. |

| Auch wenn dies derzeit in keiner Norm oder Empfehlung geregelt ist,

kann man davon ausgehen, dass die für die axiale Beanspruchung

ansetzbare Mantelreibung auch für die Torsionsbeanspruchung

verwendet werden kann. |

| D.h. zur Mobilisierung ist in Analogie zum axialen

Nachweis statt einer Setzung eine Verdrehung erforderlich. |

| Im Programm wird näherungsweise davon ausgegangen, dass die in der

EA-Pfähle angegebenen Grenzwerte der Setzung bis zur vollen

Mantelreibungsaktivierung in Pfahlverdrehungen umgerechnet werden

können. |

| Die Zwischenwerte können linear interpoliert werden.

Der Torsionswiderstand kann damit direkt aus dem Widerstand der

Pfahlmantelreibung wie folgt ermittelt werden. |

|

| Der Nachweis erfolgt im Grenzzustand der Tragfähigkeit mit dem Widerstand infolge der Grenzverdrehung |

|

im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit mit dem Widerstand infolge der vom Anwender vorgegebenen

zulässigen Verdrehung. |

|

|

|

|

| zur Hauptseite 4H-EPFL |

|

|

|

|