|

|

| Seite überarbeitet Januar 2024 |

|

Kontakt |

|

|

|

Programmübersicht |

|

|

|

Bestelltext |

|

|

|

| Infos auf dieser Seite |

... als pdf |

|

|

|

|

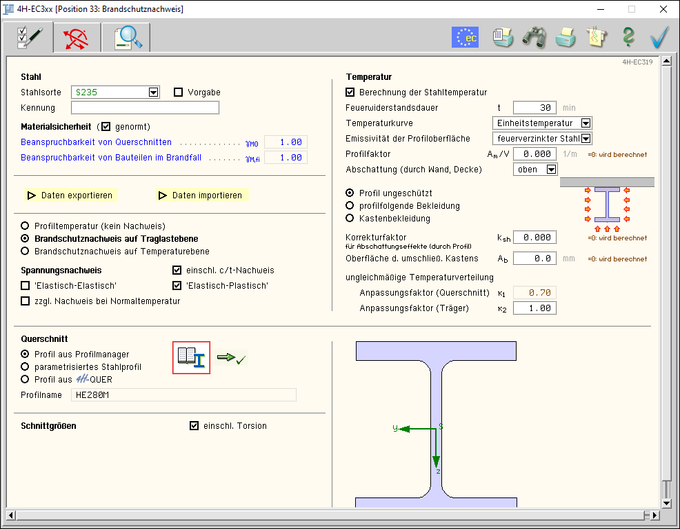

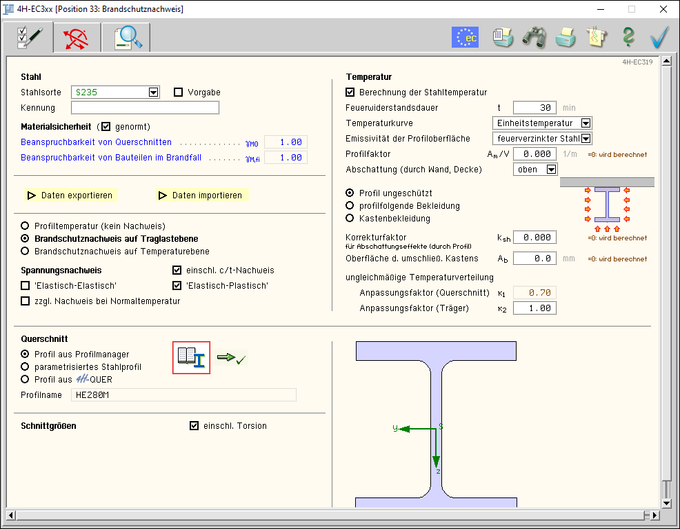

Eingabeoberfläche ................. |

|

|

|

|

|

Berechnungseinstellungen ..... |

|

|

|

Ergebnisübersicht .................. |

|

|

|

Bemessungsverfahren ............ |

|

|

|

Schnittgrößen ....................... |

|

|

|

Temperaturberechnung .......... |

|

|

|

Spannungsnachweise ............ |

|

|

|

Schnittgrößenimport .............. |

|

|

|

Mech. Werkstoffeigenschaften |

|

|

|

Beschreibung Ergebnisse ....... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

| Brandschutznachweise

EC 3 |

Das Programm 4H-EC3BN

führt den Brandschutznachweis

für beliebige Querschnitte unter

zweiachsiger

Belastung nach Eurocode 3-1-2. |

|

|

|

Die zugehörigen Eingabeparameter werden

in eigenen Registerblättern verwaltet, die über folgende

Symbole

die dahinter liegende Parameterauswahl kenntlich machen. |

|

|

|

|

| Im ersten Registerblatt werden die

wesentlichen Parameter zum Ablauf der Berechnung

festgelegt. |

Dazu gehören die Materialangaben,

die Materialsicherheitsbeiwerte, die Querschnittsgeometrie.

Weiterhin können die zu führenden

Nachweise ausgewählt werden. |

| Der Querschnitt wird zur Info maßstäblich am Bildschirm

dargestellt. |

|

|

|

|

|

|

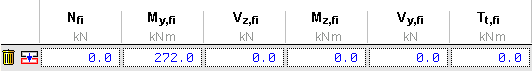

Die Schnittgrößen werden

im zweiten Registerblatt festgelegt und können entweder 'per Hand'

eingegeben oder aus einem 4H-Stabwerksprogramm importiert werden. |

|

|

|

|

|

|

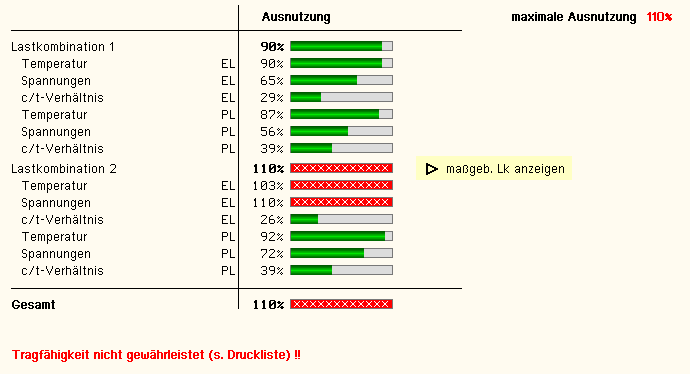

Im dritten Registerblatt werden

die Ergebnisse (Ausnutzungen) lastfallweise und detailliert

im Überblick dargestellt. |

|

|

|

|

|

|

|

| Weiterhin ist zur vollständigen

Beschreibung der Berechnungsparameter der dem Eurocode

zuzuordnende nationale Anhang zu wählen. |

| Über den NA-Button wird das entsprechende Eigenschaftsblatt aufgerufen. |

|

|

|

|

|

|

| Im Eigenschaftsblatt, das nach Betätigen

des Druckeinstellungs-Buttons

erscheint, wird der Ausgabeumfang der Druckliste

festgelegt. |

|

|

|

|

|

|

Das Statikdokument kann durch Betätigen

des Visualisierungs-Buttons

am Bildschirm

eingesehen werden. |

|

|

|

|

|

|

| Über den Drucker-Button

wird in das Druckmenü gewechselt,

um das Dokument auszudrucken. |

| Hier werden auch die Einstellungen

für die Visualisierung vorgenommen. |

|

|

|

|

|

|

| Über den Pläne-Button

wird das pcae-Programm zur Planbearbeitung aufgerufen. |

Der aktuelle Querschnitt wird im pcae-Planerstellungsmodul

dargestellt, kann dort

weiterbearbeitet, geplottet

oder im DXF-Format exportiert werden. |

|

|

|

|

|

|

| Über den Hilfe-Button

wird die kontextsensitive Hilfe zu den einzelnen

Registerblättern aufgerufen. |

|

|

|

|

|

|

| Das Programm kann mit oder ohne Datensicherung

verlassen werden. |

| Bei Speichern der Daten wird die

Druckliste aktualisiert und in das globale Druckdokument

eingefügt. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

im Register 1 werden die

allgemeinen

Einstellungen der Berechnung festgelegt. |

|

|

| Material |

|

|

|

| Der Querschnitt besteht aus Stahl. |

|

|

|

Da die Beschreibung der Stahlparameter für eine

Berechnung nach EC 3 programmübergreifend identisch ist,

wird auf die

allgemeine Beschreibung der Stahlsorten verwiesen. |

|

|

| Materialsicherheitsbeiwerte |

|

|

| Für den Spannungsnachweis n. EC 3-1-1 wird

folgender Materialsicherheitsbeiwert verwendet |

|

|

|

Die Werte können entweder den entsprechenden Normen

(s. Nationaler Anhang) entnommen oder

vom Anwender vorgegeben werden. |

|

|

| Allgemeines |

|

|

|

Im Programm 4H-EC3BN

besteht die Möglichkeit, die Eingabedaten über die

Copy-Paste-Funktion von einem

Bauteil in ein anderes desselben

Typs zu exportieren. |

|

|

|

Dazu ist der

aktuelle Datenzustand im abgebenden Bauteil über den Button Daten exportieren in

die

Zwischenablage zu kopieren und anschließend über den Button Daten

importieren aus der Zwischenablage

in das aktuell geöffnete andere Bauteil zu übernehmen. |

|

|

| Querschnitt |

|

|

|

|

|

| Spannungsnachweis |

|

|

Für den Brandschutznachweis ist

ein Spannungsnachweis des Querschnitts erforderlich, wobei die

Materialparameter der Brandsituation angepasst sind. |

| Optional können ein elastischer und plastischer Nachweis

in einem Rechengang geführt

werden. |

| Die Beschreibung der Spannungsnachweise erfolgt hier. |

|

| Bedingung für die Gültigkeit der Verfahren

ist, dass der Querschnitt nicht beulgefährdet ist. Ein

vereinfachter Beulnachweis wird über das c/t-Verhältnis erbracht. Ein entsprechender Nachweis kann aktiviert/deaktiviert

werden. |

Zusätzlich können Spannungs- und c/t-Nachweis

auch bei Normaltemperatur geführt werden. Die Schnittgrößen

bei Normaltemperatur werden vereinfacht über den Lastfaktor

(s. EC3-1-2, 2.4.2(2)) aus den Schnittgrößen im

Brandfall berechnet. |

|

|

| Brandschutz |

|

|

|

| Allgemeines |

|

|

| Brandbedingte Einwirkungen werden als außergewöhnliche

Einwirkungen betrachtet, s. EC 1-1-2, 2.1(3)P u. 4.2.1(2). |

| Der Nachweis der Tragfähigkeit sollte n. EC 1-1-2, 2.5(2) erfolgen im |

|

| Wenn indirekte Brandeinwirkungen nicht ausdrücklich zu

berücksichtigen sind, dürfen die Einwirkungen im Brandfall

vereinfacht aus den Einwirkungen bei Normaltemperatur ermittelt

werden (s. EC 1-1-2, 4.3.2(2) und EC 3-1-2, 2.4.2(2)). |

|

Vereinfacht darf der Abminderungsfaktor zu ηfi = 0.65

bzw. bei Lasten der Kategorie E zu ηfi = 0.7 gesetzt werden

(s.

EC 3-1-2, 2.4.2(2), Anmerkung 2). |

|

| Temperatur |

|

|

| Bei dünnwandigen Profilen wird davon ausgegangen,

dass die thermische Beanspruchung durch den Brand eine gleichmäßige

Temperatur im Material erzeugt. |

| Die Festigkeit des Stahls wird dadurch z.T. stark

herabgesetzt, sodass durch einen Spannungsnachweis die Standfestigkeit

nach einer Mindestzeit (Feuerwiderstandsdauer) nachgewiesen

werden muss. |

| Die drei Temperaturkurven des EC 1-1-2,

3.2 können angewählt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, die Emissivität (Absorbitivität) der Bauteiloberfläche anzugeben, die von der Materialbeschaffenheit der Profiloberfläche abhängt. Bei Baustahl wird eine Emissivität von εm = 0.7 verwendet (EC3-1-2,2.2(2)). |

Die Berechnung der Stahltemperatur erfolgt nach

EC 1-1-2 unter Berücksichtigung des Profilfaktors (Formfaktor

des Querschnitts) sowie einer ggf. vorhandenen

Profilummantelung. |

| Es werden Eingabefelder für die erforderlichen

Werte angeboten. Sind sie nicht belegt, kann das Programm

diese Werte berechnen. Voraussetzung ist, dass es sich

um ein typisiertes Profil handelt (nicht 4H-QUER-Querschnitt). |

|

| Bei ungeschützten Profilen entwickelt sich

die Temperatur abhängig von der Oberflächen-Absorbitivität

(Emissivität).

Programmintern wird sie für 'Stahl' und 'feuerverzinkten

Stahl' vorbelegt. Alternativ kann ein Wert vorgegeben werden. |

|

| Das Profil kann durch angrenzende Bauteile teilweise

vor der Hitze geschützt sein. Diese Abschattungseffekte

durch eine Wand oder aufliegende Deckenplatte können berücksichtigt

werden. Sie werden grafisch verdeutlicht. |

|

| Ist das Profil ungeschützt, werden die Abschattungseffekte

durch das Profil selbst über einen Korrekturfaktor berücksichtigt.

Der entsprechende Beiwert kann vorgegeben oder vom Programm

berechnet werden. |

|

Andernfalls sind die Materialparameter der Bekleidung

vorzugeben. Im deutschen Anhang des EC 3-1-2,

Anhang AA, sind

Werte für Putz- und Plattenbekleidung dokumentiert, die

hier angewählt werden können. |

|

| Alternativ können die Parameter frei

belegt und ein Name

vergeben werden kann. |

| Feuchtigkeit und Dicke des Dämmmaterials sind

ebenfalls anzugeben. |

|

| Beim Brandschutznachweis wird eine gleichmäßige

Temperaturverteilung sowohl über den Querschnitt als auch in

Stablängsrichtung angenommen. Um z.B. Temperaturdifferenzen

durch Abschattung (Querschnitt) oder an Auflagern (Träger)

auszugleichen, kann die Brandlast durch Anpassungsfaktoren

abgemindert werden. Liegt ein typisierter Querschnitt vor,

wird der Beiwert vom Programm gesetzt, andernfalls ist er

vorzugeben. |

|

|

| Nachweis |

|

|

| Der Brandschutznachweis kann auf Traglast- oder

Temperaturebene geführt werden. |

Der Traglastnachweis wird über einen elastischen oder plastischen

Spannungsnachweis geführt. Beim Temperaturnachweis ist die

vorhandene Temperatur einer kritischen Temperatur gegenüber

zu stellen,

die entweder vom Programm berechnet oder

vorgegeben werden kann. |

|

| Da die kritische Temperatur abhängig von der Belastung ist,

wird auch hier die Spannungsausnutzung nach dem elastischen

oder plastischen Verfahren berechnet. |

| Alternativ kann nur die Profiltemperatur

ermittelt werden. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

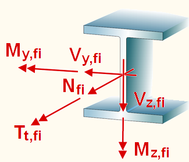

das zweite Register beinhaltet die

Masken zur Eingabe der Bemessungsschnittgrößen im Brandfall |

|

Die Schnittgrößen werden als Bemessungsgrößen

mit der Vorzeichendefinition

der Statik eingegeben, wobei das x,y,z-Koordinatensystem dem l,m,n-System

der pcae-Tragwerksprogramme entspricht. |

| Es können bis zu 10.000 Schnittgrößenkombinationen eingegeben werden. |

|

|

Bei

Übernahme der Schnittgrößen aus einem Tragwerksprogramm ist

zu beachten, dass sie sich auch bei unsymmetrischen Querschnitts-profilen (z.B. L-Profil) auf das

Stab-Koordinatensystem

und nicht auf

das Hauptachsensystem (pcae-Bezeichnung: ξ,η,ζ) beziehen! |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Die Schnittgrößen können wahlweise in folgenden Einheiten

vorliegen |

|

|

|

|

|

| Im Standardfall |

|

|

| bewirken die Schnittgrößenkombinationen

Nfi, My,fi, Vz,fi eine Biegung um die starke

Achse des Querschnitts |

|

|

| bewirken die Schnittgrößenkombinationen

Nfi, Mz,fi, Vy,fi eine Biegung um die schwache

Achse des Querschnitts |

|

|

| ist das Torsionsmoment Tt,fi (St.Venant'sche

bzw. primäre Torsion) nur für Hohl- und Vollquerschnitte

relevant |

|

|

|

| Sind Torsionsschnittgrößen für den

betrachteten Querschnitt nicht maßgebend und sollen nicht untersucht

werden, kann die entsprechende Schnittgrößenspalte deaktiviert

werden, indem in Register 1 die

entsprechende Option abgewählt wird. |

| Die Zahlenwerte in der Spalte sind grau dargestellt,

können jedoch weiter bearbeitet werden. Bei der Bemessung werden

diese Schnittgrößen ignoriert. |

|

|

|

|

|

|

| Die statische Berechnung eines Bauteils beinhaltet

i.A. die Modellbildung mit anschließender Berechnung

des Tragsystems sowie nachfolgender Einzelnachweise

von Detailpunkten. |

| Bei der Beschreibung eines Details sind die zugehörenden

Schnittgrößen aus den Berechnungsergebnissen des Tragsystems zu extrahieren

und

dem Detailnachweis zuzuführen. |

|

| In der 4H-Programmorganisation gibt es hierzu verschiedene

Vorgehensweisen |

|

zum einen können Tragwerks- und Detailprogramm

fest miteinander verbunden sein, d.h. die Schnittgrößenüber-

gabe

erfolgt intern. Es sind i.A. keine weiteren Eingaben

(z.B. Geometrie) notwendig, aber auch möglich (z.B.

weitere Belastungen), die Programme bilden eine Einheit. |

| Dies ist z.B. bei dem 4H-Programm Stütze

mit Fundament der Fall. |

|

|

| zum anderen können Detailprogramme Schnittgrößen von in Tragwerksprogrammen speziell festgelegten Exportpunkten über ein zwischengeschaltetes Export/Import-Tool einlesen |

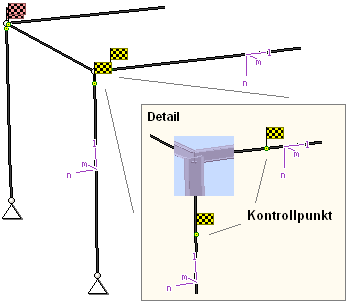

| Das folgende Beispiel eines einfachen Rahmens erläutert diesen 4H-Schnittgrößen-Export/Import. |

|

|

|

Zunächst sind im exportierenden 4H-Programm

(z.B. 4H-FRAP) die Stellen

zu kennzeichnen, deren Schnittgrößen

beim nächsten Rechenlauf exportiert,

d.h.

für

den Import bereitgestellt, werden sollen. |

|

| In diesem Beispiel sollen die Schnittgrößen

für den Brandschutznachweis übergeben werden. |

Dazu

ist an der entsprechenden Stelle ein Kontroll-

punkt zu setzen. |

|

Ausführliche Informationen zum Export entnehmen

Sie

bitte dem DTE®-Schnittgrößenexport. |

|

| Es ist ein Nachweis mit einer

außergewöhnlichen

Einwirkungskombination (Brandfall) zu definieren. |

| Nach einer Neuberechnung des Rahmens stehen

die Exportschnittgrößen

dem aufnehmenden 4H-Programm (z.B. 4H-EC3BN)

zum Import zur Verfügung. |

|

|

|

|

|

aus dem aufnehmenden 4H-Programm

wird nun über den Import-Button das

Fenster zur

DTE®-Bauteilauswahl aufgerufen.

Hier werden alle berechneten Bauteile dargestellt, wobei diejenigen,

die Schnittgrößen

exportiert haben, dunkel gekennzeichnet sind. |

|

|

Das gewünschte Bauteil kann nun markiert und über

den bestätigen-Button ausgewählt

werden. Alternativ kann

durch Doppelklicken des Bauteils direkt in die DTE®-Schnittgrößenauswahl verzweigt

werden. |

|

|

|

In der Schnittgrößenauswahl werden die verfügbaren

Schnittgrößenkombinationen aller im übergebenden

Programm gekennzeichneten Schnitte angeboten. Dabei sind diejenigen Schnitte

deaktiviert, deren Material nicht kompatibel

mit dem Detailprogramm ist. |

| Es wird nun der Schnitt angeklickt und damit geöffnet, dessen Schnittgrößen

eingelesen werden sollen. |

|

|

|

| Die Schnittgrößenkombinationen können beliebig zusammengestellt

werden; pcae empfiehlt jedoch, nur diejenigen

auszuwählen, die als

Bemessungsgrößen für den zu führenden Detailnachweis

relevant sind. |

|

|

| ein nützliches Hilfsmittel

bietet dabei der dargestellte Button, mit dem die Anzahl zu übertragender Lastkombinationen durch Eliminierung doppelter Zeilen stark reduziert werden kann. |

|

|

|

Wird nun die DTE®-Schnittgrößenauswahl bestätigt,

bestückt das Importprogramm die Schnittgrößentabelle,

wobei ggf. vorhandene Kombinationen erhalten bleiben. |

|

Wenn eine Reihe von Stäben gleichartig ausgeführt und nachgewiesen werden soll, können in einem Rutsch

weitere Schnittgrößen anderer Schnitte aktiviert und so bis zu 10.000 Kombinationen übertragen werden. |

|

|

| Die Kompatibilität der Querschnitts- und Nachweisparameter

zwischen exportierendem und importierendem Programm ist zu gewährleisten. |

|

|

| |

Eine Aktualisierung der importierten Schnittgrößenkombinationen, z.B. aufgrund einer Neuberechnung

des exportierenden Tragwerks, erfolgt nicht! |

|

|

|

|

|

|

|

|

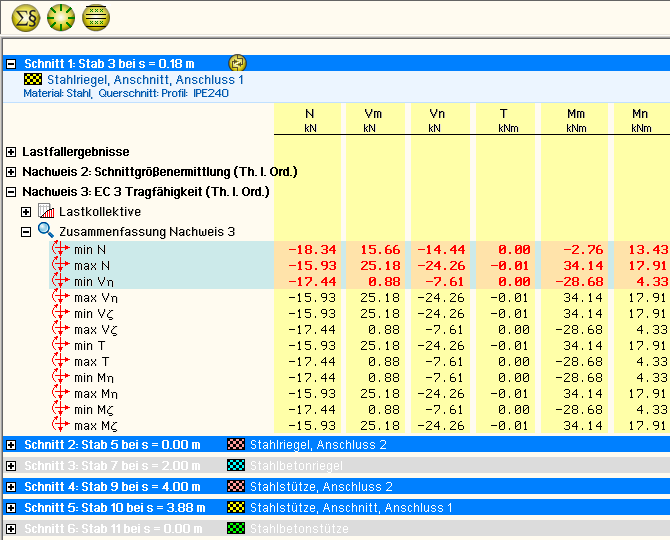

das dritte Register gibt einen Überblick über

die ermittelten Ergebnisse |

|

|

| Zur sofortigen Kontrolle werden die Ergebnisse in diesem Register lastfallweise übersichtlich

zusammengestellt. |

|

|

|

Eine Box zeigt an, ob eine Lastkombination die Ausnutzung überschritten hat (rot ausgekreuzt)

oder wie viel Reserve noch vorhanden ist (grüner Balken). |

Bei nur wenigen Lastkombinationen werden zur Fehleranalyse

oder zur Einschätzung

der Tragkomponenten

die Einzelberechnungsergebnisse

protokolliert. |

| Sind es mehr, bis zu zehn Lastkombinationen, werden

die wesentlichen Einzelberechnungsergebnisse

protokolliert. |

Die maximale Ausnutzung wird sowohl als 'Gesamt' unterhalb

der Zusammenstellung als auch am oberen

rechten Fensterrand angezeigt. |

Ebenso wird die maßgebende Lastkombination gekennzeichnet

und kann über den Aktionslink direkt in der

Druckliste eingesehen

werden. |

|

|

|

| Eine Meldung zeigt an, wenn ein Fehler aufgetreten

oder die Ausnutzung überschritten ist. |

| Wenn die Ursache des Fehlers nicht sofort ersichtlich ist, sollte

die Druckliste in der ausführlichen Ergebnisdarstellung geprüft

werden. |

|

|

|

|

|

| Bei brandbeanspruchten Oberflächen wird der Netto-Wärmestrom,

der von dem Feuer auf die Oberfläche des Bauteils wirkt, ermittelt

mit (s. EC 1-1-2, 3.1) |

|

Der Wärmeübergangskoeffizient für Konvektion richtet sich nach der

verwendeten Temperaturzeitkurve

(s. EC 1-1-2, 3.2). |

Die Emissivität der Bauteiloberfläche

von unbehandeltem Stahl beträgt εm = 0.7 (s.

EC 3-1-2, 2.2(2)).

Eine Feuerverzinkung bewirkt, dass bei Temperaturen

bis 500°C nur 50% der Emissivität (εm =

0.35) vorliegt. |

| Die Emissivität der Flamme

wird

mit εf = 1.0 (s. EC 1-1-2, 3.1(6), Anmerkung 2,

EC 3-1-2, 4.2.5.1(3)) angenommen. |

| Der Konfigurationsfaktor wird n. EC 1-1-2, 3.1(7) gesetzt zu φ = 1.0. |

Die Strahlungstemperatur Θr wird durch die Gastemperatur Θg ausgedrückt, die sich aus den

Temperaturzeitkurven ergeben. |

| Drei nominelle Temperaturzeitkurven sind auswählbar (EC 1-1-2, 3.2) |

|

|

| Einheits-Temperaturzeitkurve |

|

|

|

|

|

|

| Naturbrandmodelle werden nicht unterstützt. |

| In EC 1-1-2, NA Deutschland ist festgelegt, dass bei Tragwerken

im Hochbau i.d.R. die Einheits-Temperaturzeitkurve anzuwenden

ist. Die Hydrokarbon-Brandkurve ist für Hochbauten nicht anzuwenden. |

Die Normaltemperatur entspricht θ0 = 20°C, die Rohdichte

von Stahl ist ρa = 7850 kg/m3 (temperaturunabhängig,

s. EC 3-1-2, 3.2.2(1)). |

| Nach EC 3-1-2, 4.2.5 wird unterschieden zwischen innen liegenden

und außen liegenden Stahlkonstruktionen. |

| Innen liegende Bauteile können ungeschützt

oder durch Brandschutzmaterial geschützt sein. |

| Bei außen liegenden Konstruktionen sind i.d.R. zu berücksichtigen |

|

| der Wärmestrom durch Strahlung aus dem Brandabschnitt |

|

|

| der Wärmestrom durch Strahlung und Konvektion von aus Öffnungen

herausschlagenden Flammen |

|

|

| der Wärmestrom durch Strahlung und Konvektion der Stahlkonstruktion

an die Umgebung |

|

|

| die Größe und Lage des Bauteils |

|

|

| Sie werden hier nicht behandelt. |

|

| Innen liegendes ungeschütztes Stahlbauteil

(EC 3-1-2, 4.2.5.1) |

|

|

| Der Temperaturanstieg Δθa,t berechnet sich

für ein ungeschütztes Profil mit |

|

| Am/V wird als Profilfaktor des ungeschützten Stahlbauteils

bezeichnet und kann für typisierte Profile auch der Fachliteratur

entnommen werden. Er sollte hier nicht kleiner als 10 1/m sein. |

| Der Korrekturfaktor für den Abschattungseffekt durch das Profil

selbst wird bestimmt mit |

|

| Die Schrittweite Δ t sollte 5 sec nicht überschreiten. |

|

|

| Innen liegendes durch Brandschutzmaterialien geschütztes

Stahlbauteil (EC 3-1-2, 4.2.5.2) |

|

|

| Der Temperaturanstieg Δθa,t berechnet sich

für ein geschütztes Profil mit |

|

| Für die Fläche Ap wird die innere Fläche

des umgebenden Kastens angesetzt. |

| Ap/V wird als Profilfaktor des wärmegedämmten

Stahlbauteils bezeichnet und kann für typisierte Profile

auch der Fachliteratur entnommen werden. |

| Die Schrittweite Δ t sollte 30 sec nicht überschreiten. |

Bei feuchten Brandschutzmaterialien wird der Temperaturanstieg

im Stahl verzögert. Die Zeitverzögerung ergibt

sich für den Feuchtigkeitsanteil p [in %] zu (s. J.-M.

Franssen, P Vila Real: Fire design of steel structures,

2nd Edition,

ECCS 2015) |

|

|

|

|

|

|

|

Die Spannungs-Dehnungsbeziehung für Stahl

unter erhöhter Temperatur sollte wie folgt angenommen werden

(EC

3-1-2, 3.2.1, Bild 3.1) |

|

| wobei die Festigkeiten des erwärmten Stahls aus denen bei Normaltemperatur

abgeleitet werden. |

|

| mit den Abminderungsbeiwerten (s. EC 3-1-2, 3.2.1, Tab. 3.1) |

|

| Die Dehnungen sind z.T. temperaturunabhängig |

|

| Es wird ein einfaches Berechnungsmodell angewandt,

das für einzelne Bauteile auf der Grundlage konservativer Annahmen

gilt (EC 3-2-1, 4.1). |

| Die thermische Dehnung von Stahl bestimmt sich nach EC 3-1-2, 3.4.1.1, zu |

|

| Der Temperaturausdehnungskoeffizient ergibt sich daraus zu |

|

| Die spezifische Wärmekapazität wird wie folgt ermittelt |

|

| Die Wärmeleitfähigkeit wird berechnet mit |

|

|

|

|

|

|

Der Bemessungswert der maßgebenden Beanspruchung Efi,d darf die Beanspruchbarkeit des Stahlbauteils Rfi,d,t

zum Zeitpunkt

t nicht überschreiten |

|

| Es wird eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Querschnitt angenommen

(s. EC 3-1-2, 4.2.1(2)). |

| Bei einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung z.B. durch

Abschattung oder an Auflagern kann die Momentenbeanspruchbarkeit

durch Anpassungsfaktoren κ1 und κ2 erhöht werden

(s. EC 3-1-2, 4.2.3.3(3)). |

| Anpassungsfaktor κ1 für eine ungleichmäßige Temperaturverteilung über den Querschnitt |

|

| Anpassungsfaktor κ2 für eine ungleichmäßige Temperaturverteilung über den Träger |

|

| Anstelle der Erhöhung des aufnehmbaren Moments Mfi,Rd wird hier das einwirkende

Moment Mfi,Ed reduziert |

|

| Der Nachweis wird über den elastischen oder plastischen Spannungsnachweis erbracht |

|

| Alternativ darf die Bemessung auf Temperaturebene durchgeführt werden

(EC 3-1-2, 4.2.4), indem die vorhandene Temperatur im Stahl θa der kritischen Temperatur θa,cr gegenübergestellt wird. |

|

| Die kritische Temperatur berechnet sich mit |

|

|

|

|

|

| Die Schnittgrößenermittlung erfolgt auf Grundlage der Elastizitätstheorie. |

| Der Nachweis kann elastisch und plastisch geführt

werden. Der elastische Spannungsnachweis wird für einen dünnwandigen

Querschnitt geführt,

der plastische Spannungsnachweis wenn möglich nach EC 3-1-1, 6.2. |

| Für komplexere Querschnitte erfolgt der Spannungsnachweis

nach der Methode mit Dehnungsiteration. |

| Zusätzlich kann für dünnwandige Querschnitte der vereinfachte

Beulnachweis (c/t-Nachweis) in die Berechnung der Tragfähigkeit

einbezogen werden. |

|

| Der elastische Spannungsnachweis erfolgt

mit dem Fließkriterium

aus DIN EN 1993-1-1, 6.2.1(5) |

|

| Punktweise wird die Ausnutzung des Querschnitts berechnet mit |

|

| Die Berechnung der Normalspannungen erfolgt mit |

|

| wobei sich η, ζ auf das Hauptachsensystem beziehen. |

|

| Für Nachweise im Brandfall wird der Materialsicherheitsbeiwert γM,fi (anstelle

von γM0) verwendet. |

|

| Die Schubspannungen werden nach der dünnwandigen Theorie

ermittelt. |

|

| Der plastische Spannungsnachweis wird ganzheitlich

am Querschnitt betrachtet und für Normal- und Schubspannungen gemeinsam

durchgeführt. Die Querschnittsausnutzung wird über

Laststeigerung ermittelt. |

|

| Nach EC 3-1-1, 5.5, ist über die Klassifizierung der Querschnitte die Begrenzung der Beanspruchbarkeit und Rotationskapazität durch

lokales Beulen festzustellen. |

Querschnitte der Klassen 1 und 2 dürfen

plastisch und elastisch nachgewiesen werden, für Querschnitte in

Klasse 3 kann nur der elastische Nachweis geführt werden. Querschnitte

in Querschnittsklasse 4 sind beulgefährdet und müssen gesondert

untersucht werden. |

Die Querschnittsklassifizierung erfolgt nach dem c/t-Verhältnis der

druckbeanspruchten Querschnittsteile,

wobei c der Länge des Querschnittsteils

und t dessen Dicke entspricht. |

| Im Brandfall wird der Materialbeiwert abgemindert mit (s. EC 3-1-2, 4.2.2(1)) |

|

|

| Die Ausnutzung berechnet sich mit |

|

|

|

| Elastischer Nachweis für dünnwandige Querschnitte |

|

|

|

Der elastische Nachweis kann für alle dünnwandigen Querschnitte durchgeführt

werden,

die entweder der pcae-Profiltafel entnommen, parametrisiert

eingegeben oder mit dem

pcae-Programm 4H-QUER als dünnwandiges

Profil erzeugt wurden. |

| Einen dünnwandigen Querschnitt kennzeichnet, dass seine Blechdicken

im Verhältnis zu ihrer Länge klein sind, sodass der Querschnitt über

Linien

modelliert werden kann. |

Jede Linie hat eine ggf. linear veränderliche

Dicke und kann Ausrundungen am Anfang und

Ende besitzen. |

|

|

|

|

| Die Normalspannungen werden am polygonalen

Querschnitt berechnet, während die Schubspannungen

auf die Linien bezogen werden.

Demzufolge gilt für den Schubspannungsanteil der

Querkräfte,

dass die Schubspannungen

über die Dicke konstant verlaufen (hier: horizontale

bzw. vertikale Konturengrenzen), während der Anteil

aus Torsion sich linear über

die Dicke verändert. |

| Der Nachweis wird für die maximale Vergleichsspannung geführt. |

|

|

|

|

|

|

| Plastischer Nachweis nach EC 3-1-1, 6.2 |

|

|

Der Nachweis folgt den Regeln des EC 3-1-1, 6.2.2 bis

6.2.10. Es wird der ungeschwächte Bruttoquerschnitt

zu Grunde

gelegt. |

| Der Querschnitt gehört den Klassen 1 oder 2 an. |

|

| Die plastische Normalkrafttragfähigkeit berechnet

sich mit (6.2.3+4) |

|

| Die plastische Biegetragfähigkeit berechnet sich

mit (6.2.5) |

|

| Die plastische Querkrafttragfähigkeit berechnet

sich mit (6.2.6) |

|

| Die plastische Torsionstragfähigkeit berechnet sich

mit (6.2.7) |

|

| Die plastische Berechnung basiert auf dem Nachweis der

Momentenbeanspruchbarkeit. Dazu wird die plastische Biegetragfähigkeit

in Abhängigkeit der anderen Beanspruchungen (N, V, T) abgemindert. |

| Bei kombinierter Beanspruchung aus Querkraft und Torsion

ergibt sich nach 6.2.7 |

|

| Die ggf. abgeminderte Querkraft wirkt sich nach 6.2.8

auf die Momententragfähigkeit aus, wenn gilt |

|

| Anstelle der Steifigkeit fy wird das plastische

Widerstandsmoment um den ρ-Anteil der querkraftbelasteten Querschnittsteile

reduziert. Dadurch ergibt sich die reduzierte plastische Biegetragfähigkeit

zu |

|

| Die gleichzeitige Wirkung einer Normalkraft ist nach

6.2.9 bei der Biegetragfähigkeit zu berücksichtigen, wenn

gilt |

|

| Die reduzierte Biegetragfähigkeit beträgt |

|

| wobei die Biegetragfähigkeit bereits durch Querkraft

und/oder Torsion abgemindert sein kann. |

| Ebenso kann die Normalkrafttragfähigkeit durch Querkraft

und/oder Torsion abgemindert sein, da die querkraftbeanspruchten Querschnittsteile

um den Faktor ρ reduziert werden. |

|

| Der Nachweis wird bei einachsiger Biegung mit Normalkraft

geführt mit |

|

| und bei zweiachsiger Biegung mit Normalkraft mit |

|

|

|

|

|

| Plastischer Nachweis nach der Methode mit Dehnungsiteration |

|

|

Der Nachweis kann für alle dünnwandigen Querschnitte durchgeführt

werden, die entweder der pcae-Profiltafel entnommen, parametrisiert

eingegeben oder mit dem pcae-Programm 4H-QUER als dünnwandiges

Profil

erzeugt wurden. |

| Flach- und Rundstähle sind jedoch

ausgenommen. |

|

| Das Verfahren der Dehnungsiteration (DIV) wird in R. Kindmann, J. Frickel: Elastische und plastische

Querschnittstragfähigkeit (Kapitel 10.10) beschrieben. |

| Die

Schubspannungen aus Querkraft und Torsion der einzelnen

Querschnittsteile (Flansche, Stege, ...) werden aus

der elastischen Schubverteilung berechnet. Diese Schubspannungen

reduzieren

die zulässige Normalspannung der Teile. |

| Können die Schubspannungen nicht

aufgenommen werden, muss der maximale mögliche Lastfaktor reduziert

werden. |

| Die Schubspannungen werden bei Spannungsüberschreitungen nicht

umgelagert. |

| Durch Variation der Dehnungsebene und der

Verdrillungsableitung wird unter Berücksichtigung der reduzierten

zulässigen Normalspannungen ein Dehnungszustand gesucht, dessen

resultierende Schnittgrößen ein maximales Vielfaches der aufzunehmenden

Schnittgrößen sind. |

Dieser Grenzdehnungszustand darf für keinen

Querschnittspunkt die Bruchdehnung εu überschreiten

bzw. -εu unterschreiten. |

Falls der sich so ergebende maximale Lastfaktor evtl. nicht

mit dem für die Schubspannungen verwendeten

Lastfaktor übereinstimmt,

sind weitere Berechnungsschritte notwendig, bis die Lastfaktoren nahezu

gleich sind. |

| Die plastische Querschnittsausnutzung ist der Kehrwert des

maximalen Lastfaktors. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Das Programm weist die Brandschutztragfähigkeit für dünnwandige Querschnitte der Klassen

1 bis 3 nach. |

| Der Nachweis kann auf Traglast- und Temperaturebene geführt werden. |

| Nähere Informationen zu den Verfahren finden Sie hier. |

|

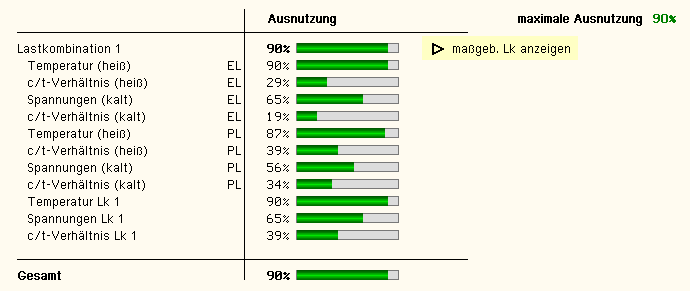

Anhand des Doppel-T-Profils (Querschnittsklasse 1) werden

im Folgenden die Unterschiede der

beiden Verfahren dargestellt (Bsp. 1). |

Anschließend wird die Berechnung von frei definierten

Querschnitten (s. 4H-QUER) der

Querschnittsklasse

3 vorgestellt (Bsp. 2). |

| Abschließend werden die Auswirkungen der Bekleidung mit

Brandschutzmaterial gezeigt (Bsp. 3). |

|

|

| Bsp. 1:

HE280M, S235, My,Ed = 272 kNm, tfi =

30 min, oben abgeschattet, ungeschützt |

|

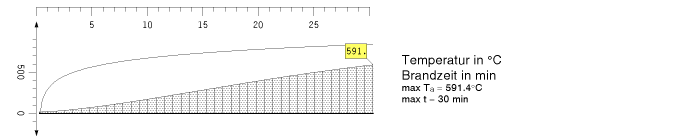

Der Querschnitt wirkt als

Träger einer Stahlbetonplatte. Die Brandbeanspruchung

ist an den drei anderen Seiten

und bewirkt eine ungleichmäßige

Temperaturverteilung. Nach 30 min ergibt sich die Stahltemperatur Ta |

|

| Eine grafische Darstellung zeigt

die Temperaturentwicklung in Bezug zur Einheitstemperaturkurve. |

|

|

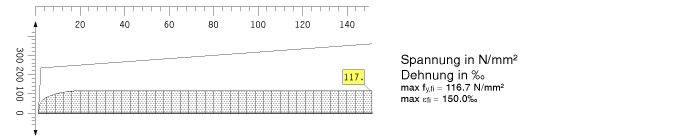

| Daraus ergeben sich die Materialkennwerte fy,fi,

Efi, αT,fi |

|

| Eine grafische Darstellung zeigt

die Spannungsdehnungslinie im Brandfall in Bezug zur Linie bei

Normaltemperatur. |

|

|

|

| Für die Bemessung mit dem einfachen Bemessungsverfahren

n. EC 3-1-2, 4.2 sind lediglich fy,fi und

Efi relevant. |

|

Es liege eine ungleichmäßige Temperaturverteilung

vor, so dass das einwirkende Moment für den

Spannungsnachweis

mit dem Faktor κ1·κ2 =

0.7 abgemindert werden darf auf |

|

Der Nachweis auf Traglastebene wird mit dem plastischen

Spannungsnachweis geführt und ergibt die

Ausnutzung Upl. |

|

| Mit dem c/t-Nachweis kann die Zulässigkeit des Verfahrens

(elastisch bzw. plastisch) überprüft werden. |

|

Für den Nachweis auf Temperaturebene ist

der Ausnutzungsgrad zum Zeitpunkt t = 0 (bei Normaltemperatur)

zu bestimmen. |

|

Ist der Nachweis erfüllt, kann die kritische Temperatur

Tcr bestimmt werden, mit der der Brandschutznachweis

geführt wird. |

|

|

|

| Bsp. 2:

U120 + L100x50x8, S275, tfi = 60 min, allseitig beflammt, ungedämmt |

|

| Die Profile sind rückseitig aneinander geschweißt. |

|

Der Querschnitt ist allseitig beflammt. Der den Flammen ausgesetzte

Umfang des Gesamtquerschnitts beträgt

Am = UU+UL-2·100 =

416.4 + 277.1 - 2·100 = 493.5 mm. Die Oberfläche des

umschließenden

Kastens für die Abschattungseffekte durch den Querschnitt

selbst beträgt Ab = Ub,U+Ub,L-2·100

= 350 + 261.8 - 2·100 = 411.8 mm. |

|

| Nach 60 min ergibt sich die Querschnittstemperatur Ta |

|

| Der Nachweis wird auf Temperaturebene geführt und ergibt

für die Schnittgrößen im Brandfall |

|

|

|

| Bsp. 3: IPE300, S235, tfi =

90 min, oben abgeschattet, gedämmt |

|

| Mit diesem Beispiel wird die Berechnung der Temperatur

eines brandgeschützten

Profils gezeigt. Der Querschnitt ist kastenförmig mit Faser-Zement-Platten

bekleidet und wird dreiseitig beflammt. |

|

| Nach 90 min ergibt sich die Stahltemperatur Ta |

|

|

|

|

|

| zur Hauptseite 4H-EC3BN, Brandschutznachweis |

|

|

|