|

|

| Seite aktualisiert Mai 2025 |

|

Kontakt |

|

|

|

Programmübersicht |

|

|

|

Bestelltext |

|

|

|

|

|

|

| Handbuch |

|

|

|

|

|

| Infos auf dieser Seite |

... als pdf |

|

|

|

|

Eingabeoberfläche .................. |

|

|

|

Ermüdungsnachweis .............. |

|

|

|

|

Norm / Material / Querschnitt |

|

|

|

Dichtigkeitsnachweis .............. |

|

|

|

Bemessungsschnittgrößen ..... |

|

|

|

Biege- / Schubbemessung ...... |

|

|

|

Brandnachweis ...................... |

|

|

|

Schnittgrößenimport ............... |

|

|

|

Rissnachweis ........................ |

|

|

|

Bewehrung wählen ................. |

|

|

|

Ausdrucksteuerung ................ |

|

|

|

Spannungsnachweis .............. |

|

|

|

Sicherheitsnw./Dehnungszust. |

|

|

|

Nationale Anhänge ................. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Das Programm 4H-EC2QB,

Querschnittsbemessung, bemisst beliebige Querschnitte

unter ein- oder zweiachsiger Belastung nach Eurocode 2 (Stahlbeton). |

|

|

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

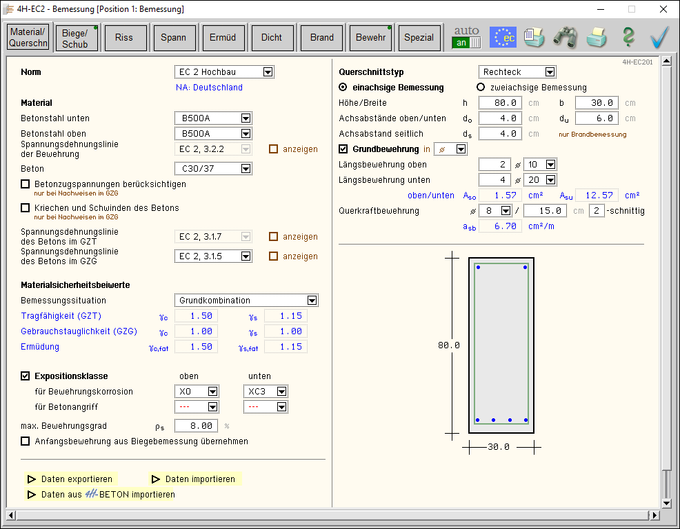

| Die Programmoberfläche enthält eine

Reihe von Registerblättern, die die Informationen zu den

allgemeinen Parametern Norm, Material, Querschnitt,

den verschiedenen Nachweistypen sowie der abschließenden Bewehrungswahl enthalten. |

|

| Im rechten oberen Teil der Oberfläche sind

Knöpfe angeordnet, die den Programmablauf beeinflussen. |

| Sind Registerfähnchen mit einem grünen

Punkt markiert, ist der entsprechende Nachweis aktiviert. |

|

|

|

| Im ersten Registerblatt werden die

Bemessungsvorschrift, die Materialangaben,

die Materialsicherheitsbeiwerte und die Querschnittsgeometrie festgelegt. |

| Der Querschnitt wird maßstäblich am Bildschirm

dargestellt. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die maximal erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

|

| Im zweiten Registerblatt werden Parameter und Schnittgrößen für

die Biege- und Schubbemessung eingegeben. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

|

| Im dritten Registerblatt werden Parameter und Schnittgrößen für

den Rissnachweis eingegeben. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

|

| Im vierten Registerblatt werden Parameter und Schnittgrößen für

den Spannungsnachweis eingegeben. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

|

| Im fünften Registerblatt werden

Parameter und Schnittgrößen für

den Ermüdungsnachweis eingegeben. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

|

| Im sechsten Registerblatt werden Parameter und Schnittgrößen für

den Dichtigkeitsnachweis eingegeben. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

|

| Im siebten Registerblatt werden Parameter und Schnittgrößen für

den Brandnachweis eingegeben. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

|

| Im achten Registerblatt kann Bewehrung gewählt werden. |

| Ist die Online-Berechnung aktiviert,

wird die gewählte der maximal erforderlichen

Bewehrung am Bildschirm gegenüber gestellt. |

|

|

|

|

|

Im neunten Registerblatt werden Parameter und Schnittgrößen für

den Sicherheitsnachweis

und/oder den Dehnungszustand eingegeben. |

|

|

|

|

|

| Ist der auto-Button an, wird während der Dateneingabe

die Bemessung online durchgeführt und die jeweils

erforderliche Bewehrung am Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

|

|

| Weiterhin ist zur vollständigen

Beschreibung der Berechnungsparameter der dem Eurocode

zuzuordnende nationale Anhang zu wählen. |

| Über den NA-Button wird das entsprechende Eigenschaftsblatt aufgerufen. |

|

|

|

|

|

| Im Eigenschaftsblatt, das nach Betätigen

des Druckeinstellungs-Buttons

erscheint, wird der Ausgabeumfang der Druckliste

festgelegt. |

|

|

|

|

|

Das Statikdokument kann durch Betätigen

des Visualisierungs-Buttons

am Bildschirm

eingesehen werden. |

|

|

|

|

|

| Über den Drucker-Button

wird in das Druckmenü gewechselt,

um das Dokument auszudrucken. |

| Hier werden auch die Einstellungen

für die Visualisierung vorgenommen. |

|

|

|

|

|

| Über den Hilfe-Button

wird die kontextsensitive Hilfe zu den einzelnen

Registerblättern aufgerufen. |

|

|

|

|

|

| Das Programm kann mit oder ohne Datensicherung

verlassen werden. |

| Beim Speichern der Daten wird die

Druckliste aktualisiert und in das globale Druckdokument

eingefügt. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Im ersten Register werden die nachweisunabhängigen Parameter

festgelegt. |

|

|

| In einer Liste werden die beiden

zur Verfügung stehenden Bemessungsregeln (Normen) EC

2 Hochbau und EC 2 Betonbrücken (s. Literatur)

angeboten. |

|

|

|

|

| In einer Liste werden die zur Verfügung

stehenden Betonstahl- und Betongüten angeboten. |

| Die Namen (z.B. B500A) stehen für eine Reihe von Parametern, die

zur Berechnung verwendet werden. |

| Jeweils am Ende der Liste kann

über den Eintrag frei auf diese Parameter direkt

zugegriffen werden. |

| Bei einachsiger Bemessung wird für jede Lage (oben/unten

bzw. außen/innen) eine eigene Stahlgüte erwartet. |

|

| Für den Beton stehen weitere Attribute zur

Verfügung, die die Tragfähigkeit des Materials im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) kennzeichnen. |

| Es können Betonzugspannungen sowie Kriechen und Schwinden

berücksichtigt werden. |

| Die Spannungsdehnungslinie des Betonstahls wird

n. EC 2, 3.2.2, bilinear approximiert. |

| Die Spannungsdehnungslinie des Betons im Grenzzustand

der Tragfähigkeit (GZT) entspricht n. EC 2, 3.1.7,

einem Parabel-Rechteck-Diagramm. |

| Die Spannungsdehnungslinie des Betons im GZG

kann aus einer Liste ausgewählt werden. |

|

|

|

| Standardmäßig

wird die 'wirklichkeitsnahe' Linie für Verformungsberechnungen

n. EC 2, 3.1.5, verwendet. |

| Die Spannungsdehnungslinien können zum besseren Verständnis

am Bildschirm angezeigt werden. |

| Eine Beschreibung der Baustoffe sowie der o.a. Funktionen

finden Sie hier. |

|

|

| Das Bemessungskonzept des Eurocode sieht vor,

dass die Schnittgrößen (Lastseite) mit Teilsicher-heitsbeiwerten

und die Baustoffe (Materialseite) mit Materialsicherheitsbeiwerten

gewichtet werden. |

| Die Bemessung erfolgt für die gewichteten Schnittgrößen

(Bemessungsgrößen), die in Abhängigkeit der Belastungsart

(Kombination) festgelegt wurden. |

|

|

|

| Daher können die Materialsicherheitsbeiwerte

für die Grundkombination, Erdbeben-Kombination oder außergewöhnliche Kombination nach EC 0 vom Programm vorbelegt werden (s. NA). |

Analog zu den Beton- und Stahlgüten kann

über den Eintrag frei am Ende der Liste

auf die Beiwerte direkt

zugegriffen werden. |

| Nähere Informationen zum Sicherheitskonzept

finden Sie hier. |

|

|

| Optional kann die Expositionsklasse des Bauteils berücksichtigt werden. |

| Bei einachsiger Bemessung (außer Kreisquerschnitten) kann sie für

jede Bewehrungslage (oben/unten) eingegeben werden. |

| Anhand der Expositionsklasse werden die Betondeckung

und die Mindestbetongüte überprüft. |

|

|

|

| Sind die Werte unterschritten, erfolgt eine Fehlermeldung. |

| Nähere Informationen zur Dauerhaftigkeit und Betondeckung

finden Sie hier. |

| Zur Interpretation des Endergebnisses ist die Eingabe

des maximalen Bewehrungsgrads obligatorisch. Wird er

überschritten, erfolgt eine Fehlermeldung. |

| Die Nachweise im GZG werden im Unterschied zur Bemessung

im GZT iterativ geführt. |

| Der Anfangszustand, d.h. die in die Nachweise eingehende Bewehrung, sollte

für ein stabiles und wirtschaftliches Ergebnis möglichst

sinnvoll gewählt sein. Es besteht die Möglichkeit,

die aus der Biegebemessung resultierende Bewehrung als Anfangsbewehrung vorzusehen. |

|

|

| Der eingegebene Datenzustand kann exportiert

(temporär gesichert) und in einem Bauteil derselben

Klasse (hier: 4H-EC2QB) wieder importiert werden. |

|

|

|

|

| Wenn Daten aus dem Programm 4H-BETON

übernommen werden sollen, ist 4H-BETON

mit dem betreffenden Datensatz zu öffnen und mit Speichern wieder zu verlassen. |

|

|

|

Dabei wird die Transferdatei geschrieben,

die über den entsprechenden Button in das Programm 4H-EC2QB

geladen werden kann. |

|

|

|

|

|

| Das Programm 4H-EC2QB verwaltet die Querschnittstypen Rechteck, Plattenbalken, Überzug, Doppel-T, die sowohl einachsig

als auch zweiachsig bemessen werden können. |

|

|

|

|

|

|

| Die Querschnittstypen Platte, Kreis (Kreisrohr als Hohlprofil)

sind einachsige Querschnitte, das Polygon ist ein zweiachsiger Querschnitt. |

| Der Querschnittstyp Platte bezeichnet eine

einachsig gespannte Platte als Sonderfall des Rechteckquerschnitts

mit einer festgelegten Breite von 1 m. |

|

|

|

| Für die typisierten Querschnitte (Rechteck, Plattenbalken, Überzug, Doppel-T, Platte, Kreis) können die geometrischen

Parameter schnell und einfach eingegeben werden. Der polygonale Querschnitt ist über seine Querschnittskoordinaten zu definieren (Beschreibung

s.u.). |

|

| Querschnitte mit einachsiger Bemessung |

|

Bei 'einachsigen' Querschnitten wird nur Normalkraft

und Biegung um die y-Achse betrachtet, daher sind nur

der obere und

untere Querschnittsrand relevant; bei Kreisquerschnitten der äußere;

bei Kreisrohren der äußere

und innere Querschnittsrand. |

| Dementsprechend sind die Achsabstände der Bewehrung

sowie die Grundlängsbewehrung, die sich unabhängig vom Bemessungsergebnis

im Querschnitt befindet, festzulegen. |

|

Die Achsabstände bezeichnen den Abstand der Schwerachse

der jeweiligen Bewehrung zum

nächstgelegenen Betonrand. |

| Nur bei Rechteckquerschnitten besteht bei der Brandbemessung die Möglichkeit, auch die Seitenwände zu betrachten. In

dem Fall ist der seitliche Abstand des Schwerpunkts der äußeren

Bewehrungsstäbe anzugeben. |

|

| Wie oben erwähnt sollte im Querschnitt stets eine

sinnvolle Anfangsbewehrung vorgesehen werden. |

| Dies kann auch eine

konstruktive Bewehrung sein, die über die Grundbewehrung eingegeben

werden kann. |

| Die Grundbewehrung kann in cm2 oder

über Stabdurchmesser definiert werden. |

Erfolgt die Eingabe über die Stabdurchmesser, wird

die Grund-Längsbewehrung in cm2 bzw. Grund-Querkraft-

bewehrung

in cm2/m am Bildschirm protokolliert. Nur diese Werte gehen

in die Berechnung ein. |

|

|

| Typisierte Querschnitte mit zweiachsiger Bemessung |

|

Die zweiachsige Bemessung erfolgt durch Iteration

des Sicherheitsnachweises. Dazu muss die Lage der

Bewehrung bekannt sein. |

|

| Beim Rechteck-Querschnitt besteht die Möglichkeit,

eine linienverteilte Bewehrung oder einzelne Bewehrungsstäbe

(oder Stabbündel) anzugeben. |

Bei der linienverteilten Bewehrung

werden die As-Werte [cm2] über die Linie

(den Linienzug) verteilt, d.h.

as,Linie = As / LLinie [cm2/m]. Die übrigen Querschnitte

können nur eine Einzelbewehrung erhalten. |

|

| Bezogen auf das angegebene Koordinatensystem (in

der Mitte der Querschnittsoberkante) werden die Angaben der Achsabstände

in Querschnittskoordinaten umgerechnet und in einer Tabelle aufgeführt. |

Jeder Stab bzw. jede Linie erhält eine eigene

Gruppe. Die Stab- bzw. Gruppennummern werden am

Bildschirm angezeigt. |

| Einer Bewehrungsgruppe sind die Parameter |

|

|

|

| max. Bewehrung dieser Gruppe |

|

|

|

|

|

|

|

|

| zugeordnet. |

| Die Grundbewehrung As0 bezeichnet die (konstruktive)

Bewehrung, die in dieser Gruppe mindestens vorhanden ist. |

| Unabhängig vom vorgeschriebenen maximalen Bewehrungsgrad

gibt es eine geometrische Obergrenze der Bewehrungsmenge As1,

die in dieser Gruppe nicht überschritten werden darf. |

| Die Biegebemessung erfolgt iterativ für einen gegebenen

Bewehrungszustand. |

Beginnend mit As0 und der aktiven Rangnummer

1 wird die Bewehrung derjenigen Gruppen mit der aktiven Rang-

nummer

(= aktive Gruppe) so lange erhöht, bis ein zulässiger Gleichgewichtszustand

oder As1 erreicht ist. |

| Die Bewehrungsmengen in den inaktiven

Gruppen bleiben unverändert. |

| Ist As1 der aktiven Gruppen

erreicht, werden die Gruppen mit der nächsthöheren Rangnummer

aktiv. |

| Es stehen maximal vier Rangstufen zur Verfügung. Ist in allen

Gruppen As1 erreicht und wurde kein Gleichgewichtszustand

gefunden, erfolgt eine Fehlermeldung. |

| Der Durchmesser der rissverteilenden Bewehrung kann

für jede Gruppe variiert werden. |

| Wird für die Brandbemessung n. EC 2-1-2, B.2 (Zonenmethode),

kein Temperaturprofil berechnet, sind an dieser Stelle die mittleren

Stahltemperaturen θsm je Bewehrungsgruppe vorzugeben. |

|

| Analog zur Grund-Längsbewehrung As0 kann eine Grund-Querkraftbewehrung

asbV0 in cm2/m berücksichtigt werden. |

|

|

| Rechteckquerschnitt mit beliebigem Bewehrungsbild

(zweiachsige Bemessung) |

|

|

|

| Für den Rechteck-Querschnitt gibt es die Möglichkeit,

die Bewehrung beliebig vorzugeben (nur Einzelbewehrung). |

| Dazu ist

die Bewehrungsvariante frei zu wählen. Die Koordinateneingabe

der Tabelle wird offen gelegt, so dass Bewehrungsstäbe eingegeben

bzw. modifiziert werden können. |

| Die Stab- bzw. Gruppennummern

werden am Bildschirm angezeigt. |

| Zur Beschreibung der weiteren Parameter s.o.. |

|

|

| Polygonaler Querschnitt (zweiachsige Bemessung) |

|

|

|

| Die Geometrie des polygonalen Querschnitts kann auf

verschiedene Arten in das System eingegeben werden. |

| Maßgeblich

sind die Parameter der am Bildschirm angezeigten Tabelle. Darin werden

punktweise die Koordinaten, der Typ, ggf. die Gruppe oder Querschnittsfläche

des Punkts sowie die Parameter As0, As1 und Rang angegeben. |

| Zur Bedeutung der Parameter s.o.. |

| Aus einer Liste ist der Typ des Punkts auszuwählen.

Er kann sein |

|

| Berandung (Betonaußenrand) |

|

|

| polygonale Aussparung (Betoninnenrand) |

|

|

| punktförmige Aussparung (Hohlrohr) |

|

|

|

|

|

|

|

| Der Betonaußenrand wird durch ein geschlossenes

Polygon beschrieben. Gehört ein Punkt zum Außenrand, ist

keine weitere Eingabe von Parametern notwendig. Zur Beschreibung eines

Polygons sind mindestens 3 Punke erforderlich. |

| Es können bis zu 5 polygonale Aussparungen als

voneinander unabhängige geschlossene Polygone angegeben werden.

Sie müssen sich innerhalb des Betonquerschnitts befinden, dürfen

den Außenrand nicht berühren oder schneiden. Die Gruppennummer

des Punkts bezeichnet die Zugehörigkeit zu der Aussparung Grp. |

| Eine punktförmige Aussparung (Hohlrohr) erhält

eine kreisförmige Fehlfläche Ac (positiv einzugeben).

Sie muss sich innerhalb des Betonquerschnitts befinden und darf den Außenrand

nicht berühren. |

| Ein einzelner Bewehrungsstab oder ein Stabbündel

gehört einer Bewehrungsgruppe Grp an. Alle Einzelbewehrungen

dieser Gruppe erhalten dieselben Parameter As0, As1 und Rang. |

| Eine Linienbewehrung wird durch einen offenen Polygonzug

beschrieben (mindestens 2 Punkte). |

Die Linien des Polygonzugs müssen

sich innerhalb des Betonquerschnitts befinden, dürfen den Außenrand

oder andere Linien nicht berühren oder schneiden. |

| Jeder Punkt

des Polygonzugs muss einer einheitlichen Bewehrungsgruppe Grp angehören. |

| Die Parameter As0, As1 und Rang beziehen sich

auf den gesamten Polygonzug bzw. die gesamte Gruppe. |

|

| Alternativ kann ein polygonaler Querschnitt wirtschaftlich

und effizient über eine steuerwortbezogene Text-Schnittstelle

(ASCII-Code) eingelesen werden. |

|

Nach Betätigen des gelb unterlegten Aktions-Buttons  wird der entsprechende Dateiname wird der entsprechende Dateiname

(komplette Pfadangabe) abgefragt. |

|

| Die Steuerworte werden mit '#' eingeleitet und bezeichnen

die o.a. Abschnitte. |

| Anschließend werden zeilenweise Wertepaare eingelesen. |

| Die Berandung sollte nur einmal vorkommen. |

Je Aussparung,

Einzelbewehrungsgruppe und Linienbewehrungszug ist ein

eigener Steuerblock

zu definieren, der in der Reihenfolge des Vorkommens nummeriert wird. |

| Berandung und Aussparung müssen jeweils mindestens 3 Koordinaten-Zeilen

(Punkte), ein Linienbewehrungszug mindestens 2 Koordinaten-Zeilen enthalten. |

|

| Beispiel zur Eingabe einer Text-Datei |

|

|

|

|

| Die Daten werden in die Tabelle Querschnittskoordinaten übertragen, Bewehrungsangaben sind manuell nachzurüsten. |

|

Eine weitere Möglichkeit der Eingabe eines polygonalen

Querschnitts besteht in der Anwendung des externen pcae-Programms 4H-QUER (separat erhältlich), das über den gelb unterlegten Aktions-Button

aufgerufen wird. aufgerufen wird. |

| Hier kann der Querschnitt mittels eines CAD-Tools

einschl. Beweh-rung aufgebaut und an das Programm 4H-EC2QB übergeben

werden. Weitere Informationen zur Anwendung von 4H-QUER finden Sie

im zugehörigen Handbuch. |

|

| Beispiel zur Eingabe in 4H-QUER |

|

|

|

|

| Die Schubbemessung kann für einen polygonalen

Querschnitt nicht erfolgen. Daher ist ein Ersatzquerschnitt festzulegen,

der optional als Hohlquerschnitt definiert werden kann. |

|

| Die Querschnitte werden maßstabsgetreu am Bildschirm

dargestellt. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Im zweiten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen

für

die Biege- und Schubbemessung festgelegt. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Mindestbewehrung - Die Mindestbewehrung kann wahlweise

für Träger n. EC 2, 9.2.1.1(1) oder Stützen n. EC 2, 9.5.2(2) berücksichtigt werden. |

| Wird Träger/Stütze ausgewählt, ermittelt das Programm die Mindestbewehrung automatisch

in Abhängigkeit von der Schnittgrößenkombination,

ob ein Biege- oder Druckglied vorliegt. |

|

|

|

|

| Bewehrungsanordnung - Bei einachsiger Bemessung kann

die Bewehrungsanordnung gesteuert werden. |

| Die Option nur Zugbewehrung legt fest, dass keine Druckbewehrung vorhanden sein soll (i.A. bei

Platten, da Druckbewehrung speziell umbügelt werden muss). |

| Wird eine symmetrische Bewehrung gewählt, liegt auf beiden

Querschnittsseiten die gleiche Bewehrungsmenge (i.A. bei Stützen). |

| Die Begrenzung der Druckzone ermöglicht eine wirtschaftliche

Bemessung in Abhängigkeit des Grenzwerts lim kx. |

Wird der Grenzwert nicht vorgegeben, erfolgt dessen Berechnung durch das

Programm in Abhängigkeit der

Beton- und Stahldehnungen mit lim

kx = εc2u / (εc2u - εs0)

≤ 1 mit εs0 = fyk / Es. |

| Beim Querschnittstyp Platte muss n. EC 2, 5.6.3(2) gelten lim kx ≤ 0.45 für Normalbeton bis einschl. C50/60, sonst lim kx ≤ 0.35 (n. EC 2-2, 5.6.3(102): lim kx ≤ 0.30 für

Normalbeton bis einschl. C50/60, sonst lim kx ≤ 0.23). |

|

|

|

|

Mindestausmitte - N. EC 2, 6.1(4) sollte für Querschnitte

mit Drucknormalkräften eine Mindestausmitte

eingehalten werden. |

|

|

|

|

| Rangfolge - Bei zweiachsiger Bemessung erfolgt die

Biegebemessung für eine festgelegte Rangfolge (s. Reg.

1). |

Bei mehreren unterschiedlichen Lastfällen (z.B. wechselnden

Momenten) kann es sinnvoll sein, die Rangfolge

an die jeweilige Schnittgrößenkombination

anzupassen. |

Zu Grunde gelegt wird die Spannungsausnutzung der Bewehrungsgruppen

(gilt nicht für Polygon oder Rechteck

mit freiem Bewehrungsbild). |

|

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zur Biegebemessung finden Sie auf

der Seite Biege-

und Normalkraftbemessung (Basics). |

| Sind Zwischenergebnisse aktiviert (s. Ausdrucksteuerung),

wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der Grenzdehnungszustand

ausgegeben. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Bei Bedarf kann die zusätzlich die Bemessung für Querkraft

und/oder Torsion erfolgen. |

|

|

| Materialgüte - Es kann eine andere als bei der

Biegebemessung festgelegte Stahlgüte für die Schubbewehrung

festgelegt werden. |

| Wird das Material Gitterträger ausgewählt,

sollte auch die Biegebemessung mit Gitterträgern erfolgen. |

|

|

|

|

| Neigungswinkel - Der Neigungswinkel der Querkraftbewehrung

beträgt i.A. 90°. |

| Wird das Material Gitterträger ausgewählt, sollte der Neigungswinkel dem des Gitterträgers entsprechen. |

|

|

|

|

| Mindestbewehrung - Bei Balken ist stets eine

Mindestquerkraftbewehrung vorzusehen, bei Platten nur, wenn

Querkraftbewehrung statisch erforderlich ist. |

| Liegt der Querschnittstyp Rechteck (einachsig) vor, kann zwischen den Optionen gewählt werden. |

|

|

|

|

| innerer Hebelarm z - Bei einachsiger Bemessung kann

der innere Hebelarm entweder aus der Biegebemessung übernommen

oder vereinfachend mit z = 0.9 d angenommen werden. |

| Bei zweiachsiger

Bemessung kann nur die Vereinfachung ausgewählt werden. |

| Der innere Hebelarm darf jedoch den Maximalwert nicht überschreiten, der

von der Betonüberdeckung zur Druckbewehrung (Verlegemaß)

cv,D abhängt. |

|

|

|

|

| Druckstrebenwinkel - Der Druckstrebenwinkel ist abzuschätzen,

muss allerdings innerhalb von Grenzen liegen. |

| Dabei gilt: Je geringer

der Druckstrebenwinkel (minimal), desto weniger Querkraftbewehrung

wird berechnet, jedoch um so größer ist die Verankerungslänge

der Längsbewehrung. |

| Für einen sinnvollen Wert kann der Druckstrebenwinkel vereinfacht n. EC 2, NA-DE, NDP zu 6.2.3(2) gesetzt werden; er kann natürlich auch frei vorgegeben werden. |

|

|

|

|

| Querkraftwiderstand VRd,c - N. EC 2, 6.2.2(1)

darf eine Mindesttragfähigkeit des Querschnitts für Querkraft

ohne Querkraftbewehrung angenommen werden. |

|

|

|

|

| Wirksamkeitsfaktor - (nur Kreis): Da die Rundbügel

bei Kreisquerschnitten eine geringere Wirksamkeit aufweisen als die

Bügel in eckigen Querschnitten, kann ein Abminderungsfaktor vorgegeben

werden. |

|

|

|

|

| Torsion - Nur bei aktiviertem Torsions-Button erfolgt

eine Torsionsbemessung. |

| Die effektive Wanddicke kann nach Norm berechnet

oder vom Anwender vorgegeben werden. |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zur Schubbemessung finden Sie auf

der Seite Schubbemessung

(Basics). |

|

|

|

|

|

| Schubkraftübertragung in Fugen |

|

|

|

|

|

|

| Einachsig beanspruchte Querschnitte (Rechteck, Platte,

Plattenbalken, Überzug, nicht Kreis) können als Verbundbauteile

(z.B. Elementdecken, Unter-, Überzüge) hergestellt werden. |

| Da die Verbundbauteile zu unterschiedlichen Zeiten betoniert werden, ist die horizontale

Verbundfuge zu bemessen. |

|

|

Querkraftanteil - Bei Teilfugen kann hier der Anteil

der Querkraft festgelegt werden, der durch die Fuge

übertragen werden muss. |

|

|

|

|

| Normalkraft - Wenn die Normalkraft senkrecht zur Fuge

(z.B. aus angehängten Lasten) größer als Null eingegeben

wird, liegt eine Zugfuge vor. |

| Hier kann kein Reibungsanteil zum Ansatz

gebracht werden, weshalb eine Zugfuge für die Schubübertragung

ungünstig viel Bewehrung erfordert. |

|

|

|

|

| Kontaktfläche - Fugen können im Steg oder

in der Gurtplatte (Plattenbalken, Überzug) angeordnet sein. |

| Die Breite zur Übertragung der Schubkraft durch die Fuge ist festzulegen. |

| Sie kann der Stegbreite oder der Plattenbreite entsprechen

und kann auch frei festgelegt werden. |

|

|

|

|

| Oberflächenbeschaffenheit - Die Oberflächenbeschaffenheit

der Fuge kann sehr glatt, glatt, rau, verzahnt sein und beeinflusst den Reibung- und Adhäsionsanteil. |

| Es gilt: Je rauer die Oberfläche, desto besser der Verbund und weniger

Verbundbewehrung. |

|

|

|

|

dynamische Beanspruchung - Durch eine dynamische Beanspruchung

des Bauteils und damit auch der Fuge

wird die Adhäsionsfähigkeit

herabgesetzt. |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zur Verbundbemessung finden Sie

auf der Seite Schubkraftübertragung

in Fugen (Basics). |

|

|

|

|

|

| Anschluss der Gurte an den Steg |

|

|

|

|

|

|

Bei einachsig beanspruchten Querschnitten mit abstehenden

Querschnittsteilen (die Gurte von Plattenbalken,

Überzug, Doppel-T)

kann der Anschluss der Gurte an den Steg nachgewiesen werden. |

|

|

| Differenzmoment - Das Differenzmoment erzeugt über

seine Eintragungslänge eine Längsschubspannung

am Anschluss Gurt/Steg. Die Schubspannung

ist über Druck- und Zugstreben nachzuweisen. |

|

|

|

|

| Eintragungslänge - Als Eintragungslänge darf höchstens

der halbe Abstand zwischen Momentennullpunkt und Momentenmaximum angenommen

werden. |

| Wirken Einzellasten darf der Abstand zwischen den Einzellasten

nicht überschritten werden. |

|

|

|

|

| ausgelagerter Bewehrungsanteil - Bei Zuggurten ist der

insgesamt (also rechts und links) ausgelagerte Anteil [%] der Bewehrung anzugeben. |

| Ist der Anteil Null, wird ein ausgelagerter Bewehrungsanteil

von 60% angenommen. |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise dazu finden Sie

auf der Seite Anschluss

der Gurte an den Balkensteg (Basics). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Biege- und Schubbemessung werden im Grenzzustand der

Tragfähigkeit geführt. Die Bemessungsgrößen können

manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer

Text-Datei eingelesen werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

Bei der Biege- und Schubbemessung werden Normalkraft,

Biegemomente, Querkräfte und

St. Venant'sche Torsion berücksichtigt. |

|

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

|

|

| Biege-/Schubbemessung: Erforderliche Bewehrung |

|

|

|

|

Ist die Online-Berechnung (auto-Button) aktiviert, wird

die berechnete (erforderliche) Bewehrung am

Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Im dritten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen

für den Rissnachweis festgelegt.

Der Rissnachweis für Polygone ist

nicht implementiert. |

|

|

| Der Rissnachweis besteht aus zwei Teilnachweisen |

|

| die Ermittlung der Mindestbewehrung zum Zeitpunkt der Erstrissbildung

vor Lastaufbringung n. EC 2, 7.3.2 und |

|

|

| die Berechnung der Bewehrung

aus Lastbeanspruchung nach Beendigung der Rissbildung, für die

im Eurocode zwei Verfahren angeboten werden |

|

|

|

| Beim Teilnachweis der Berechnung der Bewehrung aus Lastbeanspruchung

wird eine vorhandene Bewehrungssituation nachgewiesen. Ist der Nachweis

nicht eingehalten, wird die Bewehrungsmenge erhöht. |

|

|

| nur Check - Es besteht die Möglichkeit, nur den

vorgegebenen Bewehrungszustand (ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen |

|

|

| Nachweisverfahren - Mit EC 2, 7.3.2 + 7.3.3,

wird die Mindestbewehrung berechnet und die Bewehrung aus Lastbeanspruchung

n. EC 2, 7.3.3 (Begrenzung der Rissbreite ohne direkte Berechnung)

ermittelt. |

| Mit EC 2, 7.3.2 + 7.3.4, wird die Mindestbewehrung

berechnet und die Bewehrung aus Lastbeanspruchung n. EC 2, 7.3.4 (Berechnung

der Rissbreite), ermittelt. |

|

|

| zul. Rissbreite - Die zulässige Rissbreite ist

anzugeben. Bei einachsiger Bemessung können unterschiedliche

Rissbreiten für die betrachteten Ränder definiert werden. |

|

|

| Stabdurchmesser - Je betrachteter Querschnittsrand

bzw. je Bewehrungsgruppe ist der Stabdurchmesser für die rissverteilende

Bewehrung anzugeben. |

Ist eine Grundbewehrung mit Stabdurchmesser vorgesehen

oder liegt eine zweiachsige Bemessung vor

(s. Register

1, Querschnitt), wird dieser für den Rissnachweis verwendet. |

|

|

|

|

| Mindestbewehrung - Die Berechnung der Mindestbewehrung

infolge Zwang/Eigenspannungen zum Zeitpunkt der Erstrissbildung kann

an-/abgeschaltet werden. |

|

|

Abfluss der Hydratationswärme - Nach Norm werden

einige Parameter zum Zeitpunkt des Abflusses der Hydratationswärme

vom Programm gesetzt. Ist dieser Schalter nicht aktiviert, können

diese Werte manuell

geändert werden. |

|

|

| Die Betonzugfestigkeit bei Erstrissbildung fct,eff -

ist von der mittleren Zugfestigkeit fctm abhängig.

Der Beiwert kct kann gesetzt oder vom Programm berechnet

werden. |

|

| Für die Berechnung von kct sind die

Zementklasse, die Jahreszeit des Betoniervorgangs und das Betonalter

bei Erstrissbildung anzugeben (s. Lohmeyer/Ebeling,Tafel 4.18). |

|

|

| Beiwert für nichtlineare Eigenspannungen - Der

Beiwert k kann selbst oder außerhalb induziert

oder frei (manuell) eingegeben werden. |

|

|

| Beiwert für die Spannungsverteilung - Der Beiwert

kc kann aus Biegezwang oder zentrischem Zwang resultieren. |

|

|

| Zwangsschnittgröße - Ist die Zwangsschnittgröße

bekannt, kann sie an dieser Stelle sowohl für zentrischen Zwang

(z.B. bei Betonieren auf einer Folie) als auch für Biegezwang

(z.B. eine Vorspannkraft) angegeben werden. |

| Für die Querschnittstypen Platte oder Rechteck einachsig können spezielle Zwangsschnittgrößen

(nur für zentrischen Zwang) vom Programm berechnet werden. |

|

|

| langsam erhärtender Beton - Bei langsam erhärtendem

Beton (beachte Zementgüte) darf die Mindestbewehrung reduziert

werden (gilt nicht für die Berechnung der Zwangsschnittgröße

für Bodenplatten oder Ortbetonwände). |

|

|

|

|

| Zwangsschnittgröße für Bodenplatten oder Fundamente |

|

| Die Querschnittstypen Platte und Rechteck einachsig können

als Bodenplatte nachgewiesen werden, bei der die Zwangsschnittgröße

n. Lohmeyer/Ebeling berechnet wird. |

| Bezogen auf den Bruttoquerschnitt wird die berechnete

Zwangsschnittgröße am Bildschirm protokolliert. |

|

|

| Länge, Breite, Wichte, ständige Auflast

der Platte - Die Länge der Platte legt die Richtung fest, in der

die Reibungskraft (Zwangsschnittgröße) wirkt. |

Wichte und ständige Auflast sind Bemessungswerte. Die Dicke der Platte entspricht

der Höhe bzw.

Dicke des Querschnitts. |

|

|

| Reibungsbeiwert Boden-Platte - Der Reibungsbeiwert

μ0 ist als charakteristische Größe mit dem

Sicherheitsbeiwert γR für Reibung einzugeben. |

|

| Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der

wirksamen Querschnittsdicke, die sich aus dem der Trocknung ausgesetzten

Umfang des Bauteils ergibt (bei Bodenplatten mit Uc = 100

cm ergibt sich h0 = 2·h). |

|

|

| Unterbeton - Bei Bedarf kann Unterbeton mit seiner

Dicke tu und dem E-Modul Eu berücksichtigt

werden. |

|

|

| Boden - Ebenso kann optional die Steifigkeit des Bodens

(Steifemodul Ee) in die Berechnung einbezogen werden. |

|

|

| Temperaturdifferenz, Wärmedehnzahl, E-Modul -

Werden Unterbeton und/oder Boden berücksichtigt, sind die Temperaturdifferenz,

Wärmedehnzahl des Frischbetons und der E-Modul bei Erstrissbildung

anzugeben oder vom Programm zu berechnen. |

|

|

| Beiwert Gesteinskörnung - Wird der E-Modul vom

Programm berechnet, kann der Einfluss der Gesteinskörnung berücksichtigt

werden. Es gilt n. Heft 425, DAfStb |

| αE,g = 1.2 |

| für Basalt, dichter Kalkstein |

|

| αE,g = 1.0 |

|

| αE,g = 0.9 |

|

| αE,g = 0.7 |

|

|

|

|

| später Zwang - Wird das Bauteil für späten

Zwang nachgewiesen, wird programmintern das Betonalter bei Erstrissbildung

auf tcrit = 28 d = 672 h gesetzt. |

| Damit ergeben sich die

Betonzugfestigkeit zu fct,eff = fctm, die Wärmedehnzahl

des Betons zu αT = 10-5 1/K und der E-Modul

zu Ec,eff = Ecm. |

|

|

|

| Der Berechnungsablauf wird anhand eines Beispiels dargestellt. |

|

|

|

| Werden Schwindeinflüsse berücksichtigt (Schalter Kriechen+Schwinden aktiviert, s. Register

1), vergrößert sich die Dehnung εb0 und damit die Zwangsschnittgröße Nct,2. |

|

|

|

| Kriechen (Schalter Kriechen+Schwinden aktiviert,

s. Register 1) hingegen reduziert

die resultierende Zwangsschnittgröße Nct und

wird nur bei spätem Zwang berücksichtigt. |

|

|

|

| Ist die Zwangsschnittgröße kleiner oder gleich

der Schnittgröße n. EC 2, ist die Risssicherheit gegeben. |

| In dem Fall wird auf der sicheren Seite liegend mit dieser Schnittgröße

eine Mindestbewehrung berechnet. |

| Ansonsten darf die Mindestbewehrung

mit der Zwangsschnittgröße n. EC 2 berechnet werden. |

|

|

|

|

| Zwangsschnittgröße für Ortbetonwände

auf fertig gestellten Bodenplatten oder Fundamenten |

|

| Die Querschnittstypen Platte oder Rechteck einachsig können

als Ortbetonwand nachgewiesen werden, bei der die Zwangsschnittgröße

n. Lohmeyer/Ebeling berechnet wird. |

| Die berechnete Zwangsschnittgröße wird bezogen auf den Bruttoquerschnitt am Bildschirm protokolliert. |

|

|

| Höhe, Länge der Wand - Die Länge der

Wand legt die Richtung fest, in der die Reibungskraft (Zwangsschnittgröße)

wirkt. Die Dicke der Wand entspricht der Höhe bzw. Dicke des

Querschnitts. |

|

|

| E-Modul - Der E-Modul bei Erstrissbildung kann manuell

eingegeben oder vom Programm berechnet werden. |

|

|

| Beiwert Gesteinskörnung - Wird der E-Modul vom

Programm berechnet, kann der Einfluss der Gesteinskörnung

berücksichtigt werden. Es gilt n. Heft 425, DAfStb |

| αE,g = 1.2 |

| für Basalt, dichter Kalkstein |

|

| αE,g = 1.0 |

|

| αE,g = 0.9 |

|

| αE,g = 0.7 |

|

|

|

|

| Betonabkühlung - Die mittlere Betonabkühlung

kann vom Programm berechnet oder manuell eingegeben werden. |

|

|

Wärmedehnzahl - Die Wärmedehnzahl des Frischbetons

kann vom Programm berechnet oder manuell

eingegeben werden. |

|

| Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der

wirksamen Querschnittsdicke, die sich aus dem der Trocknung ausgesetzten

Umfang des Bauteils ergibt (bei Wänden mit Uc = 2 · 100 cm ergibt sich h0 = h). |

|

|

| später Zwang - Wird das Bauteil für späten

Zwang nachgewiesen, wird programmintern das Betonalter bei Erstrissbildung

auf tcrit = 28 d = 672 h gesetzt. |

| Damit ergeben sich die

Betonzugfestigkeit zu fct,eff = fctm, die Wärmedehnzahl

des Betons zu αT = 10-5 1/K und der E-Modul

zu Ec,eff = αE,g · Ecm. |

|

|

|

| Der Berechnungsablauf wird anhand eines Beispiels dargestellt. |

|

|

|

| Werden Schwindeinflüsse berücksichtigt (Schalter Kriechen+Schwinden aktiviert, s. Register

1), vergrößert sich die Zwangsspannung σct(t)

und damit die Zwangsschnittgröße Nct. |

|

|

|

| Kriechen (Schalter Kriechen+Schwinden aktiviert,

s. Register 1) hingegen reduziert

die resultierende Zwangsschnittgröße Nct und

wird nur bei spätem Zwang berücksichtigt. |

|

|

|

| Ist die Zwangsschnittgröße kleiner oder gleich der Schnittgröße

n. EC 2, ist die Risssicherheit gegeben. |

| In dem Fall wird auf der

sicheren Seite liegend mit dieser Schnittgröße eine Mindestbewehrung

berechnet. |

| Ansonsten darf die Mindestbewehrung mit der Zwangsschnittgröße

n. EC 2 berechnet werden. |

|

|

|

|

| Begrenzung der Rissbreite (Last, Last und Zwang) |

|

|

|

Begrenzung der Rissbreite - Die Begrenzung der Rissbreite

infolge Last zum Zeitpunkt der Endrissbildung

kann an-/abgeschaltet werden. |

|

|

Betonzugfestigkeit - Da der Abschluss der Rissbildung

zu einem anderen Zeitpunkt als die Erstrissbildung

erfolgt, liegt

i.A. eine größere Betonzugfestigkeit vor. Über den

Parameter kct,0 ≥ kct kann die Betonzugfestigkeit

festgelegt werden. |

|

|

Dauerstandseffekt - Die Dauer der Lasteinwirkung beeinflusst

die Endrissbildung. Sie kann langfristig (kt = 0.4)

oder kurzfristig (kt = 0.6) sein. Alternativ

kann der Beiwert kt frei (manuell) innerhalb der

beiden Grenzen

vorgegeben werden. |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zum Rissnachweis finden Sie auf

der Seite Rissnachweis

(Basics). |

|

| Sind Zwischenergebnisse aktiviert (s. Ausdrucksteuerung),

wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der zugehörige

Dehnungszustand ausgegeben. |

|

|

| Bemessungsgrößen |

|

|

|

| Der Rissnachweis wird im Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit

geführt. Die Bemessungsgrößen können manuell

eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei

eingelesen werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

| Beim Rissnachweis werden Normalkraft und Biegemomente berücksichtigt. |

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

| Rissnachweis: Erforderliche Bewehrung |

|

Ist die Online-Berechnung (auto-Button) aktiviert, wird

die berechnete (erforderliche) Bewehrung

am Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Im vierten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen

für den Spannungsnachweis festgelegt. |

|

|

| Der Spannungsnachweis besteht aus zwei Teilnachweisen |

|

| dem Nachweis für den Beton und |

|

|

| dem Nachweis für die Bewehrung |

|

|

|

| Bei beiden Teilnachweisen wird eine vorhandene Bewehrungssituation

nachgewiesen. |

| Ist der Nachweis nicht eingehalten, wird die Bewehrungsmenge

erhöht. |

|

|

| nur Check - Es besteht die Möglichkeit, nur den

vorgegebenen Bewehrungszustand (ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen. |

|

|

|

|

| Beton - Der Nachweis für den Beton kann an-/abgeschaltet werden. |

|

|

| Betonspannung - Der Grenzwert für die Betondruckspannung

kann entweder als faktorisierte charakteristische Betondruckfestigkeit

fck oder als Zahlenwert vorgegeben werden. |

|

|

|

|

| Bewehrung - Der Nachweis für die Bewehrung kann

an-/abgeschaltet werden. |

|

|

| Stahlspannung - Der Grenzwert für die Stahlzugspannung

kann entweder als faktorisierte charakteristische Streckgrenze fyk oder als Zahlenwert vorgegeben werden. |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zum Spannungsnachweis finden Sie

auf der Seite Spannungsnachweis

(Basics). |

| Sind Zwischenergebnisse aktiviert (s. Ausdrucksteuerung),

wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der zugehörige

Dehnungszustand ausgegeben. |

|

|

| Bemessungsgrößen |

|

|

|

| Der Spannungsnachweis wird im Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit

geführt. Die Bemessungsgrößen können manuell

eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder aus einer Text-Datei

eingelesen werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

| Beim Spannungsnachweis werden Normalkraft und Biegemomente

berücksichtigt. |

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

| Spannungsnachweis: Erforderliche Bewehrung |

|

Ist die Online-Berechnung (auto-Button) aktiviert, wird

die berechnete (erforderliche) Bewehrung

am Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Im fünften Register werden die Parameter und die

Schnittgrößen für den Ermüdungsnachweis festgelegt. |

|

|

| Der Ermüdungsnachweis besteht aus zwei Teilnachweisen |

|

| dem Nachweis für den Beton und |

|

|

| dem Nachweis für die Bewehrung |

|

|

|

| Im Eurocode werden dazu zwei Verfahren angeboten |

|

| der Stufe 2-Nachweis über schädigungsäquivalente Schwingbreiten n. EC 2, 6.8.5 + 6.8.7(1), der im Grenzzustand der Ermüdung geführt wird, und |

|

|

| der vereinfachte Stufe 1-Nachweis n. EC 2, 6.8.6 + 6.8.7(2) im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit |

|

|

|

Es wird eine vorhandene Bewehrungssituation nachgewiesen,

wobei je nach Teilnachweis unterschiedlich

vorgegangen wird. |

| Zunächst wird der Nachweis für die Bewehrung geführt, ist er

nicht eingehalten, wird die Bewehrungsmenge erhöht. |

| Anschließend erfolgt der Nachweis für den Beton; ist er nicht eingehalten, wird

mit einer Fehlermeldung abgebrochen, da eine Bewehrungserhöhung i.A.

nicht wirkungsvoll ist. |

| Der Ermüdungsnachweis wird für Biegung mit/ohne Normalkraft

und optional für die Querkraft geführt. |

|

|

|

|

nur Check - Es besteht die Möglichkeit, nur den

vorgegebenen Bewehrungszustand (ohne

Bewehrungserhöhung) nachzuweisen. |

|

|

| Nachweisverfahren - Mit EC 2, 6.8.5 + 6.8.7(1), wird

der Nachweis über schädigungsäquivalente Schwingbreiten,

mit EC 2, 6.8.6 + 6.8.7(2) wird der vereinfachte Nachweis geführt. |

|

|

| Optional kann der Nachweis für die Querkraft -

(Bewehrung und Druckstrebe bzw. Beton ohne Bewehrung) gewählt

werden. Ist die Schubbemessung aktiviert können die dazu benötigten Schubparameter übernommen werden. Die entsprechenden

Eingabefenster sind dann deaktiviert. |

|

|

|

| Zur Beschreibung der Parameter

s. Register 2, Schubbemessung. |

|

|

| Belastungsbeginn - Die Betonfestigkeit wird zu Beginn

der zyklischen Belastung, d.h. zu Beginn der Belastung, die durch

ihre Wiederholfrequenz zu Ermüdungsversagen führen kann, festgelegt. |

|

|

|

|

| Spannungsschwingbreite - Da die beiden Verfahren auf

verschiedenen Grenzzuständen beruhen, ist auch die Größenordnung

der zulässigen Spannungsschwingbreite unterschiedlich. |

|

|

| dynamischer Vergrößerungsfaktor - Bei hochgradig

dynamisch belasteten Bauwerken (z.B. Brücken, Kranbahnträger)

sollten in den Einwirkungskombinationen dynamische Vergrößerungsfaktoren

enthalten sein. |

Ist das nicht der Fall, können sie über

die Reduktion der zulässigen Spannungsschwingbreite

mit zul Δσ

= Δσ / Δφfat berücksichtigt werden. |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zum Ermüdungsnachweis finden

Sie auf der Seite Ermüdungsnachweis

(Basics). |

|

|

| Bemessungsgrößen |

|

|

|

Der Ermüdungsnachweis wird für den Stufe 1-Nachweis

im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (i.A. für die

häufige

Einwirkungskombination) und für den Stufe 2-Nachweis im Grenzzustand

der Ermüdungstragfähigkeit geführt. |

Die Bemessungsgrößen

können manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert

oder aus einer

Text-Datei eingelesen werden. |

| Damit eine Spannungsdifferenz

berechnet werden kann, müssen mindestens zwei verschiedene Lastkombinationen

eingegeben werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

| Beim Ermüdungsnachweis werden Normalkraft, Biegemomente

und Querkräfte berücksichtigt. |

|

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

| Ermüdungsnachweis: Erforderliche Bewehrung |

|

| Ist die Online-Berechnung (auto-Button) aktiviert,

werden die berechnete (erforderliche) Bewehrung und die Betonausnutzung

am Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Im sechsten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen

für den Dichtigkeitsnachweis festgelegt. |

|

|

| Die Dichtigkeit eines Bauwerks wird entweder nach |

|

| der DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus

Beton für in Erdreich eingebettete Betonbauteile oder |

|

|

| nach der DAfStb-Richtlinie Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen für Betonbauten ohne Oberflächenabdichtung

beim Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen nachgewiesen |

|

|

|

| Es wird eine vorhandene Bewehrungssituation nachgewiesen. |

| Ist der Nachweis nicht eingehalten, wird die Bewehrungsmenge erhöht. |

|

|

| Wasserundurchlässige Bauteile |

|

| Der Dichtigkeitsnachweis für wasserundurchlässige

Bauteile kann entweder über den Nachweis der Mindestdruckzonenhöhe oder den Nachweis der maximalen Rissbreite geführt werden. |

|

|

nur Check - Es besteht die Möglichkeit, nur den

vorgegebenen Bewehrungszustand

(ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen. |

|

|

|

| zulässige Druckzonenhöhe - Der maximal zulässige

Grenzwert für die Höhe der Druckzone ist festzulegen. |

|

| Der Dichtigkeitsnachweis mittels Rissnachweis erfolgt

über den Teilnachweis der Begrenzung der Rissbreite (Last). |

| Ist der Rissnachweis aktiviert, können die dazu benötigten Rissparameter

übernommen werden. |

| Die entsprechenden Eingabefenster sind dann deaktiviert. |

| Zur Beschreibung der Parameter s. Register 3, Rissnachweis. |

|

|

Betonzugfestigkeit - Die Betonzugfestigkeit zum Betrachtungszeitpunkt

ist unabhängig vom

Rissnachweis festzulegen. |

|

|

|

| Der Rissnachweis wird n. EC 2, 7.3.3, für eine langfristige

Lasteinwirkungsdauer geführt (s. Rissnachweis

(Basics)). |

|

|

| Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |

|

| Der Dichtigkeitsnachweis für den Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen kann entweder über |

|

| den Nachweis der Mindestdruckzonenhöhe oder |

|

|

| den Nachweis der maximalen Rissbreite geführt werden. |

|

|

|

|

nur Check - Es besteht die Möglichkeit, nur den

vorgegebenen Bewehrungszustand

(ohne Bewehrungserhöhung) nachzuweisen. |

|

|

|

|

| Nachweis der Mindestdruckzonenhöhe |

|

|

|

| Sicherheitsbeiwerte - Die Materialsicherheitsbeiwerte

für die Eindringtiefe und den Beton sind festzulegen. |

|

|

| Eindringtiefe - Der charakteristische Wert der zulässigen

Eindringtiefe ist anzugeben. |

|

|

|

|

| Nachweis der maximalen Rissbreite |

|

| Der Dichtigkeitsnachweis mittels Rissnachweis erfolgt

über den Teilnachweis der Begrenzung der Rissbreite (Last). |

| Ist der Rissnachweis aktiviert, können die dazu benötigten Rissparameter

übernommen werden. Die entsprechenden Eingabefenster sind dann deaktiviert. |

| Zur Beschreibung der Parameter s. Register 3, Rissnachweis. |

|

|

Betonzugfestigkeit - Die Betonzugfestigkeit zum Betrachtungszeitpunkt

ist unabhängig vom

Rissnachweis festzulegen. |

|

|

| Sicherheitsbeiwert - Der Materialsicherheitsbeiwert

für den Rissnachweis ist festzulegen. |

|

|

|

| Der Rissnachweis wird n. EC 2, 7.3.3, für eine langfristige

Lasteinwirkungsdauer unter Beachtung des Sicherheitsbeiwerts geführt

(s. Rissnachweis

(Basics)). |

|

|

| Nachweis der Mindestbewehrung |

|

| Optional kann zusätzlich die erforderliche Mindestbewehrung

(Rissnachweis infolge Zwang) ermittelt werden. |

|

|

| Betonzugfestigkeit - Dazu ist die Betonzugfestigkeit

zum betrachteten Zeitpunkt (kann unabhängig vom Rissnachweis

sein) anzugeben. |

|

|

| Stabdurchmesser - Die Stabdurchmesser können bei

Bedarf aus dem Rissnachweis übernommen werden. |

| Ist der Button Rissparameter übernehmen aktiviert, sind die entsprechenden

Eingabefenster inaktiv. |

| Zur Beschreibung der Parameter s. Register 3, Rissnachweis. |

|

|

|

| Die Mindestbewehrung wird n. EC 2, 7.3.2, für eine

Rissbreite von wk = 0.2 mm und selbst induzierten Biegezwang

berechnet (s. Rissnachweis

(Basics)). |

|

|

|

|

| Bemessungsgrößen |

|

|

|

| Der Dichtigkeitsnachweis n. der WU-Richtlinie wird im

Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit geführt; der Dichtigkeitsnachweis

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Grenzzustand der

Dichtigkeitstragfähigkeit. |

Die Bemessungsgrößen können

manuell eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder

aus einer

Text-Datei eingelesen werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

| Beim Dichtigkeitsnachweis werden Normalkraft und Biegemoment

berücksichtigt. |

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

| Dichtigkeitsnachweis: Erforderliche Bewehrung |

|

Ist die Online-Berechnung (auto-Button) aktiviert, wird

die berechnete (erforderliche) Bewehrung

am Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Im siebten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen

für die Brandbemessung festgelegt. |

|

|

| Die Brandbemessung ermöglicht die Bemessung von

Querschnitten unter Hochtemperaturbeanspruchung. |

| Dazu kann ein Temperaturprofil

des Betonquerschnitts ermittelt werden, um die Kennwerte (Steifigkeiten)

des brandbelasteten Querschnitts zu erhalten (Heißbemessung). |

| Für einige Querschnittstypen liegen Messdaten vor, die die Anwendung

einer Tabelle und Gleichung ermöglicht. |

|

|

|

|

| Heißbemessung n. EC 2-1-2, B.2 |

|

| Die Heißbemessung kann für einen Rechteckquerschnitt

(ein- und zweiachsig belastet) sowie für einen Kreis, Plattenbalken,

Überzug, Doppel-T oder eine Platte (einachsig belastet) erfolgen. |

Wesentlich ist die möglichst realitätsnahe

Ermittlung der Temperaturen für den Beton und den Betonstahl

sowie die Berechnung des statisch verfügbaren reduzierten Querschnitts. |

|

| Zur Ermittlung des Temperaturprofils sind folgende Parameter vorzugeben |

|

|

| Brandkurve - Die Berechnung

des Temperaturprofils im Querschnitt wird durch die Brandkurve gesteuert. |

| Es werden drei Brandkurven im EC 1-1-2, Kap.3.2 angeboten: Einheits-Temperaturzeitkurve,

Außenbrandkurve, Hydrokarbon-Brandkurve. Speziell für

den Tunnelbau gilt die Brandkurve n. ZTV-ING. |

|

|

| Brandseiten - Die beflammten Seiten des Querschnitts

sind zu kennzeichnen. |

Eine unsymmetrische Beflammung bewirkt neben

der thermisch bedingten Verlängerung eine

Verkrümmung des

Querschnitts |

|

|

| Beflammungsdauer - Je nach Bedeutung des Bauwerks ist

die Zeitspanne anzugeben, in der das Bauteil standhalten soll. |

|

|

| Anfangsfeuchte - Eine hohe Anfangsfeuchte (z.B. durch

ein gut belüftetes oder außen liegendes Bauteil) bewirkt

eine Verzögerung der Temperaturzunahme im Innern des Querschnitts. |

|

|

| therm. Leitfähigkeit - Die thermische Leitfähigkeit

des Betons ist n. EC 2-1-2 durch zwei Kurven gekennzeichnet. |

| Der nationale Anhang für Deutschland legt fest, dass die obere Grenze verwendet

werden soll. Hier kann diese Einstellung übersteuert werden. |

|

|

| Zuschlagstoff - Der Zuschlagstoff des Betons beeinflusst

die Temperaturausbreitung im Querschnitt. |

|

|

Rohdichte - Es ist die Rohdichte des Stahlbetons anzugeben.

Bei gering bewehrten Trägern liegt der Wert

eher bei 2.300 kg/m3,

bei hoch bewehrten Stützen eher bei 2.400 kg/m3. |

|

|

| konvekt. Wärmeübergang, Emissionswert - Der

konvektive Wärmeübergang und der Emissionswert werden bestimmt

durch die Oberflächenstruktur des Betons. Sie betragen n. Norm

die o.a. Werte. |

|

|

| Rechengenauigkeit - Das instationäre Transportmodell

basiert auf einer Finite-Differenzen-Methode, dessen Zeitschritte

u.A. an die Elementgröße gekoppelt sind. Je feiner der Querschnitt

diskretisiert ist, desto besser ist das Ergebnis, doch um so länger

dauert die Berechnung. |

|

|

|

| Aus dem Temperaturprofil werden die materialspezifischen

Parameter berechnet. |

| Dazu stehen zwei Verfahren zur Verfügung |

|

| das Zonenverfahren und die |

|

|

|

|

|

|

| Anzahl Zonen - Der Querschnitt wird in eine Anzahl

Zonen eingeteilt, in denen eine nahezu gleichmäßige Betontemperatur

vorliegt. |

| Je größer diese Anzahl ist, desto genauer ist

das Ergebnis, aber auch um so länger ist die Rechenzeit. |

|

|

| Tragverhalten - Die gemittelten Temperaturen werden

nach Vorgaben des EC 2-1-2 für Biegeglieder (Balken/Platte) und

Druckglieder (Stütze/Wand) unterschiedlich zu einer mittleren

Betontemperatur zusammengefasst. |

|

|

| Verfahren - Cyllok/Achenbach und Zilch/Müller/Reitmayer haben die Vorgaben des EC 2 interpretiert und Vorschläge für die Wahl der Parameter gemacht. |

| Wird pcae (eigene Einstellungen) gewählt, können diese Parameter selbst bestimmt werden. |

|

|

|

|

| krit. Temperatur - Die Isothermenmethode geht davon

aus, dass die Querschnittsbereiche, deren Temperatur die kritische

Temperatur übersteigt, statisch nicht wirksam sind. |

| Der Rest des Querschnitts trägt allerdings wie bei der Kaltbemessung. |

| Dieses Verfahren ist in Deutschland nicht erlaubt. |

|

|

|

|

|

| Heißbemessung durchführen |

|

| Optional kann die Heißbemessung durchgeführt werden. |

|

|

| statisch unwirksame Betonrandzone - Der Wert wird von

den o.a. Verfahren berechnet, kann an dieser Stelle übersteuert werden. |

|

|

| Form der Spannungsdehnungslinien - Die Materialparameter

für hochtemperaturbelasteten Beton oder Stahl können vereinfacht oder genau berechnet werden. |

|

|

| innere Spannungen NICHT berücksichtigen - Gehen

die thermisch bedingten Spannungen zwischen Beton und Betonstahl bereits

durch das verwendete Verfahren (z.B. Cyllok/Achenbach) in die Bemessung

ein, kann ihre Berücksichtigung an dieser Stelle abgeschaltet werden. |

|

|

| Betontemperatur des kältesten Punkts - Der Betonquerschnitt

erfährt durch die Hochtemperaturbelastung seines Rands eine ungleichmäßige

Temperaturverteilung (s. Temperaturprofil). |

| Die Bemessungsmethoden können allerdings nur eine einheitliche Steifigkeit verarbeiten. |

| Daher wird die Temperatur des kältesten Punkts als Referenztemperatur angenommen. |

| Ist der Button ausgeschaltet, wird eine über den

Querschnitt gemittelte Temperatur verwendet. |

|

|

| Herstellart (Betonstahl) - Nur für die Bemessung

ist die Herstellart des Betonstahls von Bedeutung. |

|

|

|

| Wird das Temperaturprofil nicht ermittelt, sind die

benötigten Werte direkt in das Programm einzugeben. |

|

|

| mittlere Betontemperatur Θcm |

|

|

| (mittlere) Stahltemperaturen Θsm |

|

|

| statisch unwirksame Betonrandzone az |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zur Brandbemessung finden Sie auf

der Seite Brandbemessung (Basics). |

| Sind Zwischenergebnisse aktiviert (s. Ausdrucksteuerung),

wird in der Druckliste zu jeder Lastkombination der Grenzdehnungszustand

ausgegeben. |

|

|

| Brandbemessung mit Tabelle 5.2a (Methode A) oder Gleichung (5.7) |

|

| Für einen kompakten Rechteck- oder Kreisquerschnitt

(ein- oder zweiachsig belastet) aus Normalbeton kann Tabelle 5.2a oder Gleichung

(5.7) angewandt werden, wenn die Bauteile den entsprechenden Anforderungen genügen. |

Vorab wird eine Biegebemessung mit den Brandschnittgrößen

durchgeführt, um einen sinnvollen Anfangszustand

für die Bewehrungsiteration

vorzugeben. |

|

|

Feuerwiderstandsklasse - In einer Liste werden die

möglichen Feuerwiderstandsklassen

(= Beflammungsdauer) angeboten. |

|

|

| Ersatzlänge - Die Ersatzlänge entspricht

näherungsweise der Knicklänge der Stütze. |

| Bei Anwendung der Tabelle gilt: Da nur Versuche an 3 m langen Pendelstützen

durchgeführt wurden, darf die Ersatzlänge diesen Wert nicht übersteigen. |

| Die Anwendung von Gl. (5.7) ist zugelassen für eine Ersatzlänge von 6 m. |

|

|

| Umrechnungsfaktor - Die Bemessungsgrößen

müssen n. Th. II. O. berechnet sein. Ist das nicht der Fall,

kann mit diesem Faktor näherungsweise eine pauschale Umrechnung

der Ausnutzung erfolgen μfiII = μfiI / fI-II. |

|

|

|

| Wesentliche Hinweise zur Brandbemessung finden Sie auf

der Seite vereinfachter

Brandschutznachweis für Druckglieder (Basics). |

|

|

| Bemessungsgrößen |

|

| Die Brandbemessung wird im Grenzzustand der Tragfähigkeit

für die außergewöhnliche Bemessungssituation geführt. |

Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus

einem pcae-Programm importiert oder

aus einer Text-Datei eingelesen werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

| Bei der Brandbemessung werden Normalkraft und Biegemomente

berücksichtigt. |

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

| Brandbemessung: Erforderliche Bewehrung |

|

Ist die Online-Berechnung (auto-Button) aktiviert, wird

die berechnete (erforderliche) Bewehrung

am Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

|

|

|

|

Im achten Register kann eine Bewehrung gewählt werden. |

|

|

| Anhand eines Plattenbalken-Querschnitts werden die

Möglichkeiten der Bewehrungswahl erläutert. |

|

| Ein Plattenbalken wird i.A. als Unterzug eingesetzt,

d.h. die Breite des Obergurts entspricht einer mitwirkenden Breite. |

| Während im Steg eine seitliche Begrenzung gegeben ist, bei der

die Betondeckung zu beachten ist, wird dies in der Gurtplatte nicht

berücksichtigt. Die Gurtplatte wird also als 'Platte' bewehrt,

wohingegen der Steg als 'Träger' wirkt. |

Besonderheit bei Plattenbalken/Überzug: In der Gurtplatte

liegt die statisch erforderliche Bewehrung am

äußeren

Rand (beim Plattenbalken 'oben', beim Überzug 'unten'). |

| Da jedoch i.A. in einer Platte auch auf der anderen Seite eine Bewehrung angeordnet

wird, kann diese ebenfalls eingegeben und bei der grafischen Darstellung berücksichtigt werden. |

|

Zunächst ist die Betondeckung / das Verlegemaß zu

wählen. Die seitliche Betondeckung bezieht sich

nur auf den Steg (unten). |

| Werden die Expositionsklassen

des Bauteils berücksichtigt (s. Reg.

1, Expositionsklasse), wird die gewählte

mit der erforderlichen Betondeckung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

| Anschließend wird die Längsbewehrung gewählt.

Dazu kann für Platten (Querschnittstyp Platte, Gurtplatte des

Plattenbalkens und Überzugs) optional eine Lagermatte gewählt werden. |

| Es stehen die Mattentypen Q188, Q257, Q335, Q424, Q524,

Q636, R188, R257, R335, R424, R524 zur Verfügung. |

| Die Längsbewehrung wird bei Plattenbalken und

Überzügen als Zulagebewehrung nur im Steg verlegt. |

| Die Bewehrung in Anzahl Stäbe ns mit

dem Durchmesser ds kann in bis zu 10 Lagen angeordnet werden. |

| Wird bei Platten keine Lagermatte gewählt, ist

die Bewehrung mit dem Durchmesser ds pro Abstand s einzugeben. |

Ist die Online-Bemessung aktiviert und sind Nachweise

durchgeführt worden (s. Register Biege-/Schubbemessung, Rissnachweis, Spannungsnachweis, Ermüdungsnachweis, Dichtigkeitsnachweis, Brandbemessung),

wird die gewählte mit der erforderlichen Längsbewehrung

verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

|

| Bei Plattenbalken und Überzügen ist der Anschluss

der abstehenden Gurtteile an den Steg nachzuweisen. |

| Die Querbewehrung wird als Stabstahl quer zur Tragrichtung im Bereich av gleichmäßig

verteilt. |

| Sie wird nur angeboten, wenn eine Anschlussberechnung durchgeführt

wurde (s. Register 2, Schubbemessung

- Anschluss der Gurte an den Steg). Die Bewehrung mit dem

Durchmesser ds pro Abstand s einzugeben. |

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte

mit der erforderlichen Querbewehrung verglichen. Ein Fehler

wird gekennzeichnet. |

|

Die sich bei der Querkraftbemessung ergebende erforderliche

Bewehrung (s. Reg. 2, Schubbemessung)

wird durch Bügel abgedeckt, die mit dem Durchmesser ds pro

Abstand s einzugeben sind. Es können

mehrschnittige Bügel gewählt werden. |

| Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte

mit der erforderlichen Bügelbewehrung verglichen. |

| Liegt eine Verbundfuge vor (s. Reg.

2, Schubbemessung - Schubkraftübertragung in horizontalen Verbundfugen),

ist die erforderliche Verbundbewehrung in erf asbV enthalten.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

|

| Die erforderliche Torsionsbewehrung (s. Reg.

2, Schubbemessung) wird durch ein Gitter von Bügel- und Längsbewehrung abgedeckt. |

| Die stets 2-schnittigen Bügel sind mit dem Durchmesser ds pro

Abstand s einzugeben, die Längsbewehrung mit Anzahl Stäbe ns vom

Durchmesser ds ist umlaufend anzuordnen. |

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte

mit der erforderlichen Torsionsbewehrung verglichen.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

|

Mit den eingegebenen Werten können die minimalen

Stababstände ermittelt werden. Sie werden zur Info

am Bildschirm dargestellt. |

Ebenso werden die erforderlichen minimalen

Achsabstände berechnet. Der erforderliche A. wird mit dem

Eingabewert

(s. Reg. 1) verglichen.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

|

In der Druckliste werden die gewählten Werte dokumentiert

und mit den Berechnungswerten verglichen.

Fehler werden gekennzeichnet. |

| Abschließend erfolgt eine maßstäbliche

Darstellung des bewehrten Querschnitts (Maßstab der

Grafik, s. Ausdrucksteuerung) sowohl

in der Druckliste als auch als Bewehrungsplan. |

| Hinweis zweiachsige Bemessung: Bewehrungsbündel

werden mit ihrem flächengleichen Stabdurchmesser dargestellt. |

|

|

|

|

|

|

Im neunten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen

für die Sondernachweise, Sicherheitsnachweis und Dehnungszustand,

festgelegt. |

|

|

| Sicherheitsnachweis |

|

Der Sicherheitsnachweis berechnet für einen gegebenen

Bewehrungszustand (z.B. die gewählte Bewehrung,

s. Register

8) die Sicherheit gegen Querschnittsversagen t. |

| Die Ausnutzung des Querschnitts entspricht dem Kehrwert der Sicherheit U = 1 / t. |

|

|

Nettoquerschnitt - Optional kann der Nettoquerschnitt

für die Berechnung der Sicherheit verwendet werden,

d.h. der von

der Bewehrung verdrängte Beton wird nicht berücksichtigt. |

Hinweis: Bei der Biegebemessung wird die Tragfähigkeit des gesamten Querschnitts

(Bruttoquerschnitt)

verwendet, die Gesamttragfähigkeit wird also (i.A. leicht) überschätzt. |

|

|

| Festigkeit aus der Brandbemessung - Wird während des

Rechenlaufs eine Brandbemessung durchgeführt, kann die Sicherheit

für die Brand-Festigkeit ermittelt werden. |

|

|

| Schnittgrößenübernahme - Optional

besteht die Möglichkeit, die Schnittgrößen aus dem Register der Biegebemessung

(Register 2)

zu verwenden. Ggf. vorhandene Schnittgrößen werden überschrieben. |

| Bei aktiviertem Knopf können keine weiteren Schnittgrößen eingegeben werden. |

| Ist die Biegebemessung nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |

|

|

|

|

| Schnittgrößen |

|

| Der Sicherheitsnachweis wird i.A. im Grenzzustand der Tragfähigkeit

geführt, d.h. die Schnittgrößen sind mit den entsprechenden

Sicherheitsbeiwerten zu beaufschlagen. |

Die Bemessungsgrößen können manuell

eingegeben, aus einem pcae-Programm importiert oder

aus einer Text-Datei

eingelesen werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

| Beim Sicherheitsnachweis werden Normalkraft und Biegemomente

berücksichtigt. |

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

| Sicherheitsnachweis: Vorhandene Sicherheit |

|

Ist die Online-Berechnung (auto-Button) aktiviert,

wird die berechnete (vorhandene) minimale

Querschnittssicherheit

am Bildschirm protokolliert. |

|

|

|

| Dehnungszustand |

|

Der Dehnungszustand wird für einen gegebenen

Bewehrungszustand (z.B. die gewählte Bewehrung,

s. Register 8) berechnet. |

|

|

| Nettoquerschnitt - Optional kann der Nettoquerschnitt

für die Berechnung des Dehnungszustands verwendet werden, d.h.

der von der Bewehrung verdrängte Beton wird nicht berücksichtigt. |

| Hinweis: Bei den Nachweisen im GZG wird die Tragfähigkeit des

gesamten Querschnitts (Bruttoquerschnitt) verwendet, die Gesamttragfähigkeit

wird also (i.A. leicht) überschätzt. |

|

|

| Festigkeit aus der Brandbemessung - Wird während

des Rechenlaufs eine Brandbemessung durchgeführt, kann der Dehnungszustand

für die Brand-Festigkeit ermittelt werden. |

|

|

| Schnittgrößenübernahme - Optional

besteht die Möglichkeit, die Schnittgrößen aus einem

Register der Nachweise im GZG zu übernehmen. Dazu ist

der entsprechende Nachweis aus einer Liste auszuwählen. Ggf. vorhandene

Schnittgrößen werden überschrieben. |

| Ist der gewählte Nachweis nicht aktiviert,

wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |

|

|

|

|

| Schnittgrößen |

|

| Der Dehnungszustand wird i.A. mit den Schnittgrößen

im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit berechnet. |

Die Bemessungsgrößen können manuell eingegeben, aus

einem pcae-Programm importiert oder

aus einer Text-Datei eingelesen werden. |

| Der Übersichtlichkeit halber werden nur die Felder

freigelegt, die für den vorgegebenen Querschnitt relevant sind. |

| Für die Ermittlung des Dehnungszustands werden Normalkraft

und Biegemomente berücksichtigt. |

| Weitere Informationen zur Eingabe der Bemessungsgrößen

finden Sie hier. |

|

|

| Dehnungszustand: Grafische Darstellung |

|

| Für jede Lastkombination wird der Dehnungszustand

in der Druckliste maßstäblich

dargestellt (bei ausführlicher Ergebnisdarstellung großformatig,

s. Ausdrucksteuerung). |

|

|

|

|

|

| |

Die Schnittgrößen werden als Bemessungsgrößen

mit der Vorzeichendefinition

der Statik eingegeben, wobei das x,y,z-Koordinatensystem

dem l,m,n-System

der pcae-Tragwerksprogramme entspricht. |

| Es können bis zu 10.000 Schnittgrößenkombinationen

eingegeben werden. |

|

|

Bei

Übernahme der Schnittgrößen aus einem Tragwerksprogramm ist

zu beachten, dass sie sich auch bei unsymmetrischen

Querschnitts-profilen (z.B. Polygon) auf

das Stab-Koordinatensystem und nicht auf

das Hauptachsensystem (pcae-Bezeichnung: ξ,η,ζ)

beziehen! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Die statische Berechnung eines Bauteils beinhaltet

i.A. die Modellbildung mit anschließender Berechnung

des Tragsystems sowie nachfolgender Einzelnachweise von Detailpunkten. |

| Bei der Beschreibung eines Details sind die zugehörenden

Schnittgrößen aus den Berechnungsergebnissen des Tragsystems zu extrahieren

und dem Detailnachweis zuzuführen. |

| In der Programmorganisation gibt es hierzu verschiedene Vorgehensweisen |

|

zum einen können Tragwerks- und Detailprogramm

fest miteinander verbunden sein, d.h. die Schnittgrößen-

übergabe

erfolgt intern. Es sind i.A. keine weiteren Eingaben

(z.B. Geometrie) notwendig, jedoch möglich

(z.B.

weitere Belastungen). Die Programme bilden eine Einheit. |

| Dies ist z.B. bei der Programmkombination Stütze mit

Fundament der Fall, da beide Programme auch einzeln

bedient werden können (4H-STUB, 4H-FUND). |

|

|

| zum anderen

sind die 4H-Programme in der Lage, über definierte Punkte miteinander

zu kommunizieren. |

Die Detailprogramme können sich die Schnittgrößen von

den Tragwerksprogrammen über ein zwischen-

geschaltetes Export/Import-Tool

abholen. |

| Anhand eines einfachen Rahmens wird dieser Schnittgrößen-Export/Import

zwischen 4H-Programmen erläutert. |

|

|

|

|

|

|

|

Zunächst sind in dem exportierenden

4H-Programm

(z.B. 4H-FRAP, Räumliche Stabtragwerke) die Orte zu kennzeichnen,

deren Schnittgrößen beim nächsten Rechenlauf exportiert, d.h.

für den Import in

ein Detailnachweisprogramm bereitgestellt

werden sollen. |

|

In diesem Beispiel sollen die Schnittgrößen

für eine Querschnittsbemessung übergeben werden. Dazu

ist an der entsprechenden Stelle ein Kontrollpunkt zu setzen. |

|

Nach einer Neuberechnung des Rahmens

stehen die Exportschnittgrößen

dem aufnehmenden 4H-Programm (z.B. 4H-EC2QB,

4H-EC3SA usw.)

zum Import zur Verfügung. |

|

|

|

|

| Ausführliche Informationen zum Export entnehmen Sie

bitte dem DTE®-Schnittgrößenexport. |

|

|

|

|

|

|

|

| Aus dem aufnehmenden 4H-Programm

wird nun über den Import-Button das

Fenster zur

DTE®-Bauteilauswahl aufgerufen.

Hier werden alle berechneten Bauteile dargestellt, wobei diejenigen, die Schnittgrößen

exportiert haben, dunkel gekennzeichnet sind. |

Das gewünschte Bauteil kann nun markiert und über

den bestätigen-Button ausgewählt

werden. Alternativ kann

durch Doppelklicken des Bauteils direkt in die DTE®-Schnittgrößenauswahl verzweigt

werden. |

|

|

|

In der Schnittgrößenauswahl werden die verfügbaren

Schnittgrößenkombinationen aller im übergebenden

Programm gekennzeichneten Schnitte angeboten. Dabei sind diejenigen Schnitte

deaktiviert, deren Material

mit dem Detailprogramm nicht kompatibel ist. |

| Es wird nun der Schnitt geöffnet, dessen Schnittgrößen

eingelesen werden sollen. |

|

|

|

| Die in das importierende Programm übertragbaren Schnittgrößenspalten

sind gelb unterlegt. |

Dies sind z.B. im Programm 4H-EC3SA

(Schweißnähte) sämtliche verfügbaren Schnittgrößentypen, im

Programm 4H-BETON (einachsige Bemessung) nur die Typen N, Vn, Mm und T. |

Die Kombinationen können beliebig zusammengestellt

werden, pcae empfiehlt jedoch, nur diejenigen

K.

auszuwählen, die als

Bemessungsgrößen für den zu führenden Detailnachweis

relevant sind. |

|

|

Über den nebenstehend dargestellten Button können doppelte Zeilen eliminiert werden, um die Anzahl der

zu übertragenden Lastkombinationen

zu reduzieren. |

|

|

|

| Nach Bestätigen der DTE®-Schnittgrößenauswahl

bestückt das importierende Programm die Schnittgrößentabelle,

wobei ggf. vorhandene Kombinationen erhalten bleiben. |

|

|

|

|

Die Kompatibilität der Querschnitts- und Nachweisparameter

zwischen exportierendem und importieren-